音声解説

AI生成なので固有名詞などの誤読がありますがご了承ください。

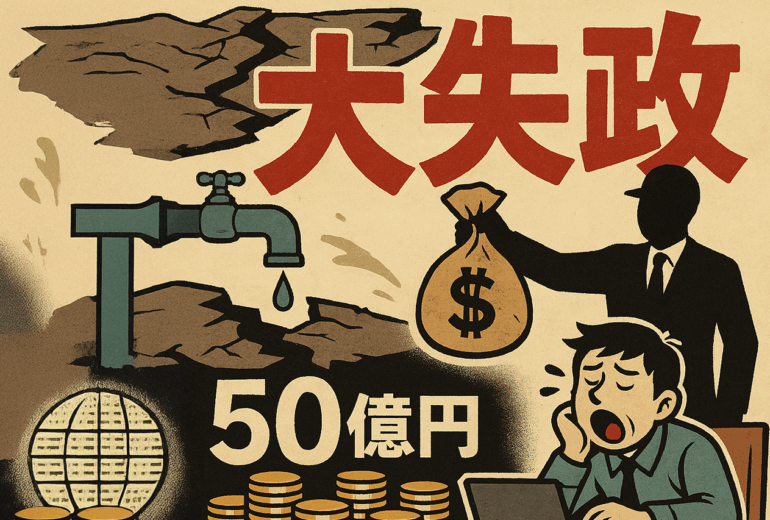

小園ひろし町長が就任した2019年以降、約6年半のあいだに御代田町は有形・無形を合わせて50億円超の損失を被りました。

町長は自身の政治アピールのために会計数値を粉飾し、「見せかけの財政健全化」を演出しました。さらに、道路や下水道など住民生活の基盤を支えるインフラ予算を、議会審議も住民説明も飛ばして独断で大幅削減してきたのです。

この背信行為が積もり積もって、今なお町民の負担は増え続けています。

町民に知らされなかった40億円以上の財政カット

令和4年3月(2022年3月)に改訂された「公共施設等総合管理計画 改訂版」には、令和4年度を起点として少なくとも過去5年間、つまり小園ひろしが町長に就任して以後、必要なインフラ整備費の半分以下しか予算が投じられていないと明記されています。

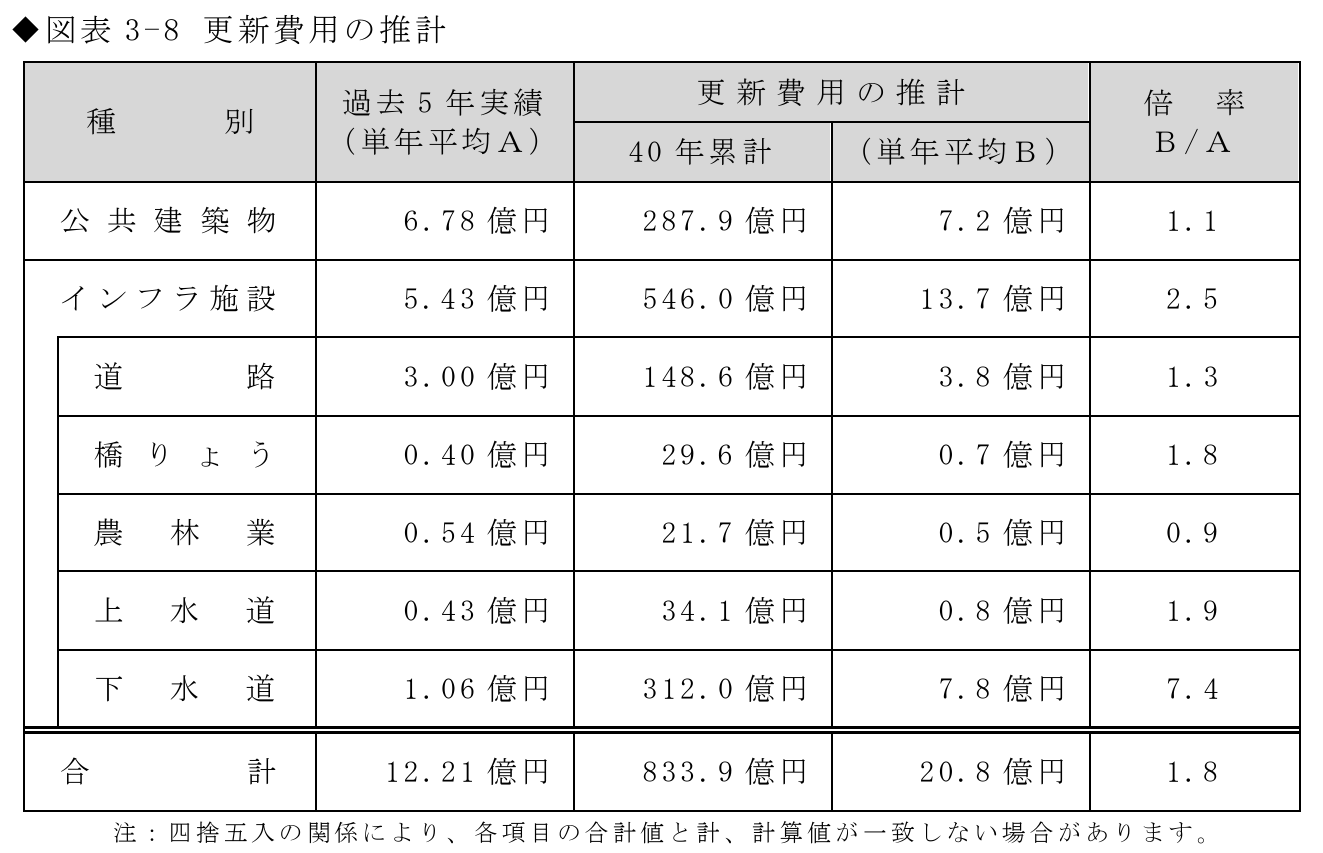

(4)インフラ施設の将来の更新費用の推計

今後 40 年間このままインフラ施設を全て保有し続けた場合に、インフラ施設全体では40年間で約 546.0億円、年平均で約 13.7 億円となり、これまでの投資的経費の約2.5 倍となります。

本来なら、5年間で13.7億円×5年の費用をかける必要がある道路や下水道などのインフラ整備においては、半分以下の5.43億円×5年しか予算が投じられていなかったのです。

特に酷いのが道路整備です。令和2年度(2020年)の道路整備費は、約4,600万円、令和3年度(2021年)は、約4,100万円で、最低限どころかろくに整備すら実施されていません。2025年7月末の現在でも写真のようにキレイに舗装されている箇所を見つけるのが難しいくらい、どの道路も凸凹ですし、歩道の草刈も放置されています。

しかし、この町民の安全・暮らしを直撃する重大事実は、議会はおろか住民に一切説明されることなく、翌年の町長選挙が執行されました。本来ならば最優先で議論されるべき問題が秘匿されたまま、住民は何も知らされないまま投票を迫られていたのです。

これは、町政の透明性と説明責任を根底から揺るがす、前代未聞の背信行為と言わざるを得ません。

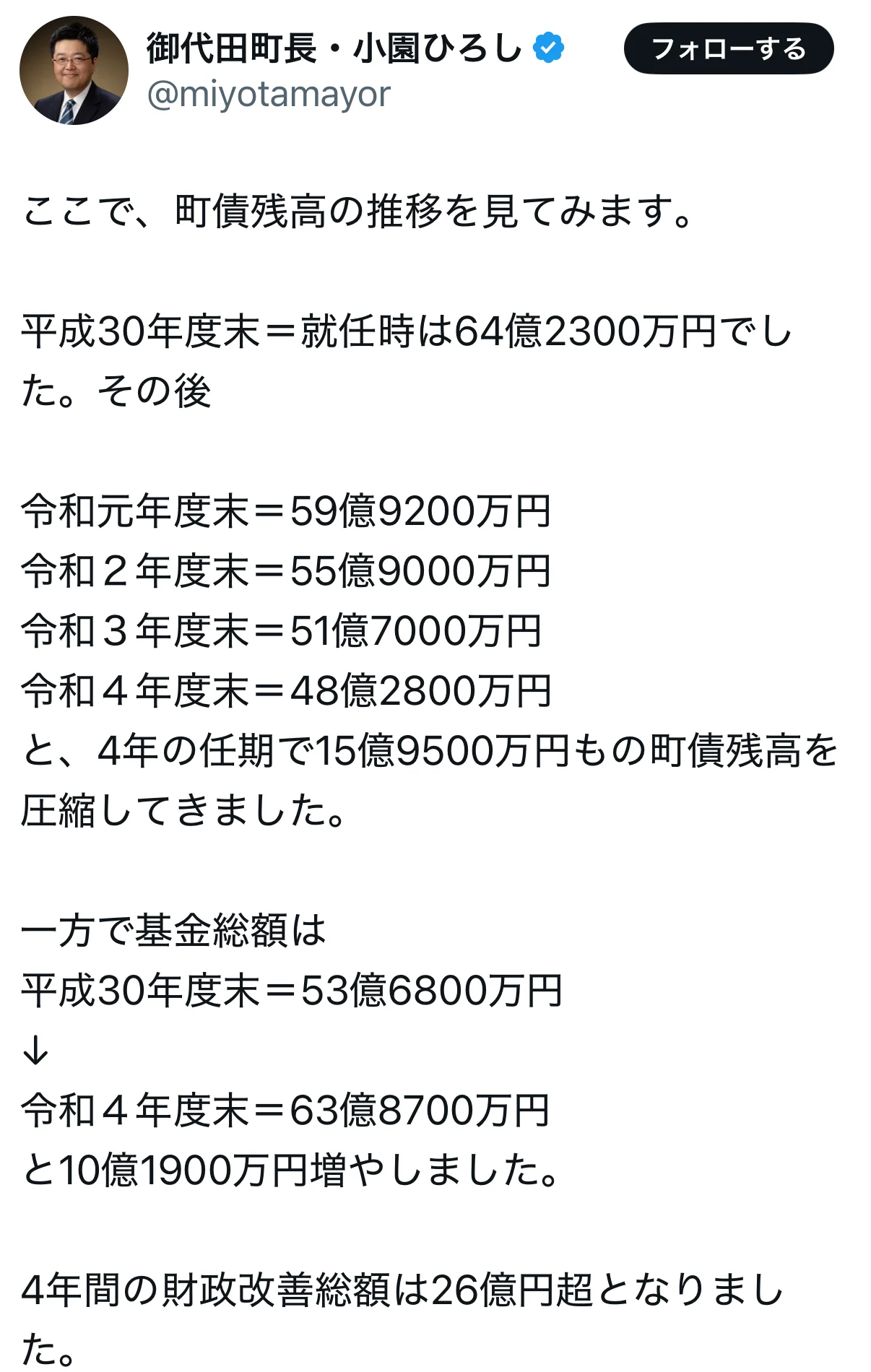

見せかけの財務改善トリック

平成30年度末(2018年)の町債残高は64億2,300万円でしたが、令和4年度末(2022年)には48億2,800万円と、約15億9,500万円もの減少を町長は「見せかけの成果」として誇示しました。さらに同期間、財政調整基金残高は53億6,800万円から63億8,700万円へ10億1,900万円増加したといいます。しかし、この数字の裏側は粉飾以外の何ものでもありません。

まず、町債返済の原資となった15億9,500万円は、過去5年間に実に40億円以上も削られたインフラ整備予算から捻出されたもので、本来は道路や下水道などの住民サービスに充てるべき資金です。

次に財政調整基金の増加分10億1,900万円のうち、実に85%(8億円以上)が「目的特定基金」の組み替えで賄われていました。用途が限定されている目的特定基金を、一般財源の財政調整基金に移すことは本来認められない禁じ手です。

小園町長は令和4年に条例改正まで行い、この不適切な基金組み換えを正当化して自身の政治実績としてアピールしました。これこそ、数字が示す“御代田町政の大失政”です。

インフラ整備を先送りのツケで財政悪化

5年以上にわたり必要なインフラ整備を先送りしてきたツケが、令和6年度・令和7年度の当初予算に如実に表れています。

小園ひろし町長は「土木工事費を大幅増額した」とアピールしていますが、御代田町の道路や下水道を維持・更新するには最低でも年間13.7億円が必要であり、年15~16億円の予算はむしろ“正常化”の範囲内です。にもかかわらず、あたかも画期的な増額であるかのように宣伝するのは、事実を歪めた誇大表現にほかなりません。

しかも、その原資は町の自主財源ではなく、国庫補助金で足りない部分は、地方債の起債額急増と財政調整基金の取り崩しによって賄われており、町民に新たな借金と負担を押し付ける構図が浮き彫りになっています。

直近2年の土木工事費の原資の一部

令和6年度(2024年)

町債発行額:816,541千円(約8.16億円)

基金繰入額:556,636千円(約5.56億円)

令和7年度(2025年)

町債発行額:856,100千円(約8.56億円)

基金繰入額:689,600千円(約6.89億円)

結果として、債務(2年で16.72億円)を大幅に増やし、1期目に組み替えて増やしたかのように見せた財政調整基金も基金繰り入れで大幅減(2年で12.45億円)となり、小園町長が就任して以降の6年間でインフラ整備だけでも約23.8億円分ものサービス提供が滞っていると試算されています。

加えて、小園町長が実施した単年度ごとにインフラ整備費を急激に増減させる手法は、資材調達コストの高騰やライフサイクルコスト(LCC)の増加を招き、長期的には非効率です。予算を平準化せずに突発的な投資を繰り返した結果、7年間で約8億円もの余計な損失が生じると試算されています。

以下、令和元年度(2019年度)から令和7年度(2025年度)までの御代田町一般会計当初予算における土木費の推移です。

令和2年度(2020年度):7億1,021万円

令和3年度(2021年度):6億5,408万円

令和4年度(2022年度):15億6,804万円

令和5年度(2023年度):9億8,287万円

令和6年度(2024年度):19億2,219万円

令和7年度(2025年度):17億4,577万円

このような平準化されていない予算投下の場合、AIの試算によると7年で約8.8億円(1.25億円/年)の損害が発生するとのこと。内訳は下記となります。

- 調達プレミアム:1.25億円

- LCC増加分:0.3億円/年

- 利息負担増:0.15億円/年

- 人的コスト増:0.5億円/年

- 説明・事務コスト:0.05億円/年

- 調達コストの増大

単発的発注で発注単価が高騰

大規模事業を年度ごとに「バン!」と発注すると、業者にとっては繁閑の差が激しく、見積りにリスクプレミアムが乗りやすい。

例:平準化すれば10億円/年を5年分まとめて見積もるのに対し、毎年15億円→5億円と変動させると、プレミアム分で平均5%余計にコストがかかるとすると、5年間で約1.25億円のロス。 - ライフサイクルコスト(LCC)の悪化

予防保全→更新のタイミングがずれる

平準化せずに予算を入れたり引いたりすると、必要な時に補修ができず劣化が進行。結果として、大規模更新時に必要となる工事費用が本来より15~20%増加するケースがあります。

例えば、10億円の橋梁更新であれば、劣化が進んだ分だけで1.5~2億円の追加コスト発生。 - 財源調達コスト(利息負担)の増大

起債(借入)と基金取り崩しに偏る

予算の山谷に合わせて毎年借金を増減させると、起債計画がブラックボックス化し、借入金利負担がかさむ。

仮に10億円を年率1.5%で借りると、年間利息1500万円。5年間で約7500万円の余計な財務コスト。 - 人的リソースの非効率活用

職員の増員・削減が頻発

繁忙期に合わせて外部派遣や非常勤で穴埋めすると、手当・残業代・教育コストが跳ね上がります。

非常勤や委託費を5%増しで使うと、年間1億円のピーク時に50百万円、5年で約2.5億円の追加費用。 - 予算編成の不透明化と信頼低下

住民・議会への説明コスト

毎年理由を説明し直さなければならず、説明会や資料作成に多大なマンパワーを浪費。これも「隠れた人件費」と言えます。

地方自治法にも反する予算カット

必要な道路や下水道の整備費を“半分以下”に抑え続ける行為は、地方自治法が掲げる「住民の福祉の増進」を踏みにじり、公共施設設置の義務を完全に無視するものです——もはや法令違反と断じざるを得ません。

下水道だけを見ても、5年間で本来39億円必要なところをわずか5.3億円しか投入せず、必要額のわずか14%にすぎません。

そのしわ寄せは町民に直撃しています。上下水道の月額料金は平均8,225円(上水道3,132円+下水道5,093円)となり、県内平均の5,715円を40%以上も上回る重い負担を課しながら、整備予算はほとんど削られたままです。

このような手法は、赤字にあえぐ財政再建団体ですら採らない異常事態。御代田町民は5年以上にわたり、ひび割れた道路と老朽化した下水道という“劣悪サービス”の被害者となってきたのです。

第1条(目的)

「この法律は、……住民の福祉の増進を図ることを目的とする。」

ここで「住民の福祉の増進」とは、安全で快適な生活環境の維持を含みます。道路や下水道など基礎的インフラの適切整備を怠ることは、この目的を根本から損なう行為です。

■ 第2条(保障)

「この法律は……普通地方公共団体の健全な発達を保障し……」

健全な発達には、将来にわたって持続可能なインフラ管理が含まれます。必要な整備予算を抑制し続けることは、自治体自らの健全発達を阻むものです。

■ 第244条(公共施設の設置)

「普通地方公共団体は、住民の福祉を増進する目的をもって、その利用に供するための施設を設けるものとする。」

ここで言う「施設」には、道路や下水道など生活基盤インフラが含まれます。これらの整備を維持・更新するための予算確保を怠ることは、「設置義務」の実質的放棄にあたります。

ありえない役場人件費の高騰

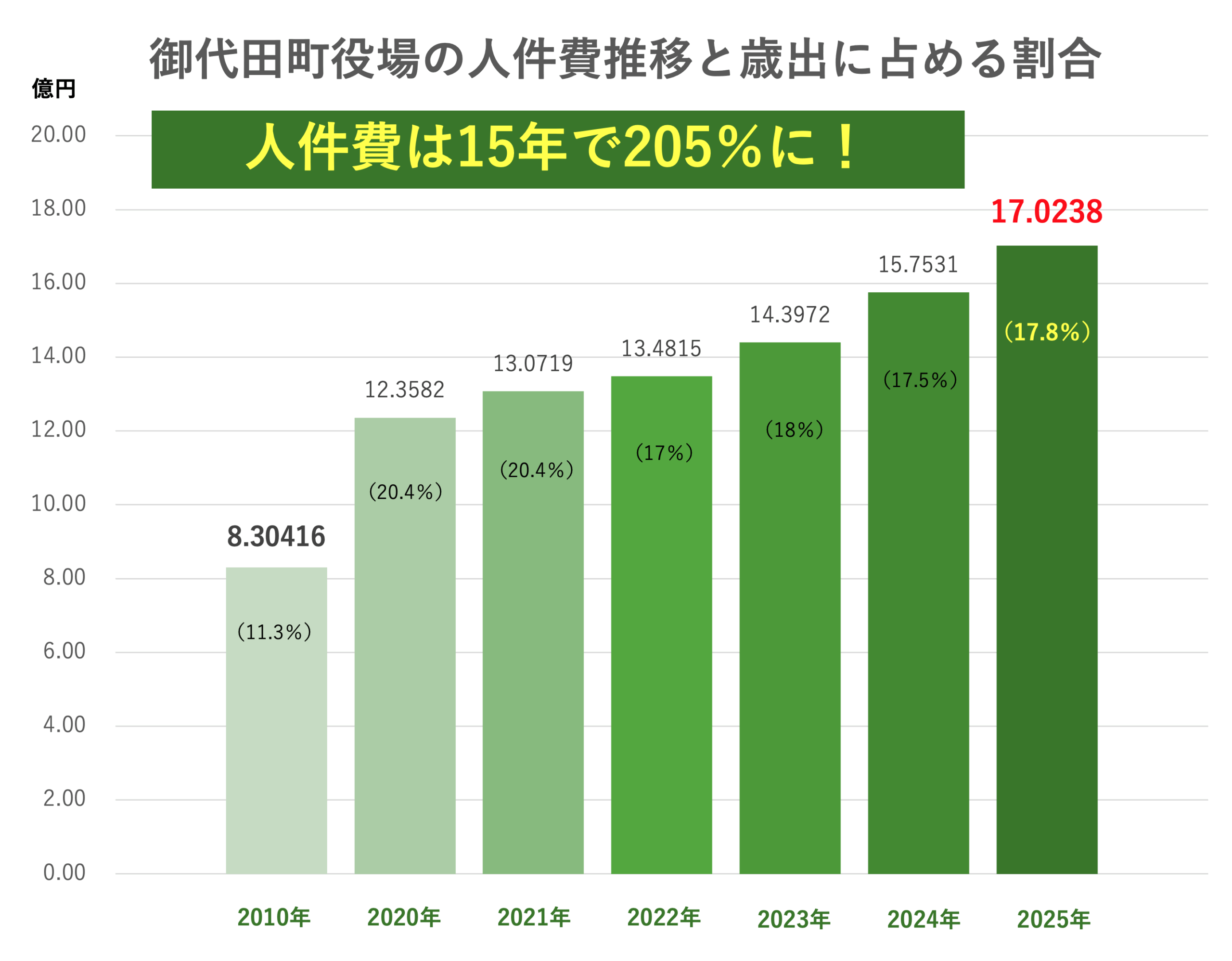

町民が安全・快適に暮らしていくために最低限必要な予算がカットされている反面、ありえない推移で高騰しているのが、役場の人件費です。

御代田町役場の人件費は、2010年度の8.3億円から、2025年度予算の17億円へと、わずか15年で2倍以上に膨れ上がっています。

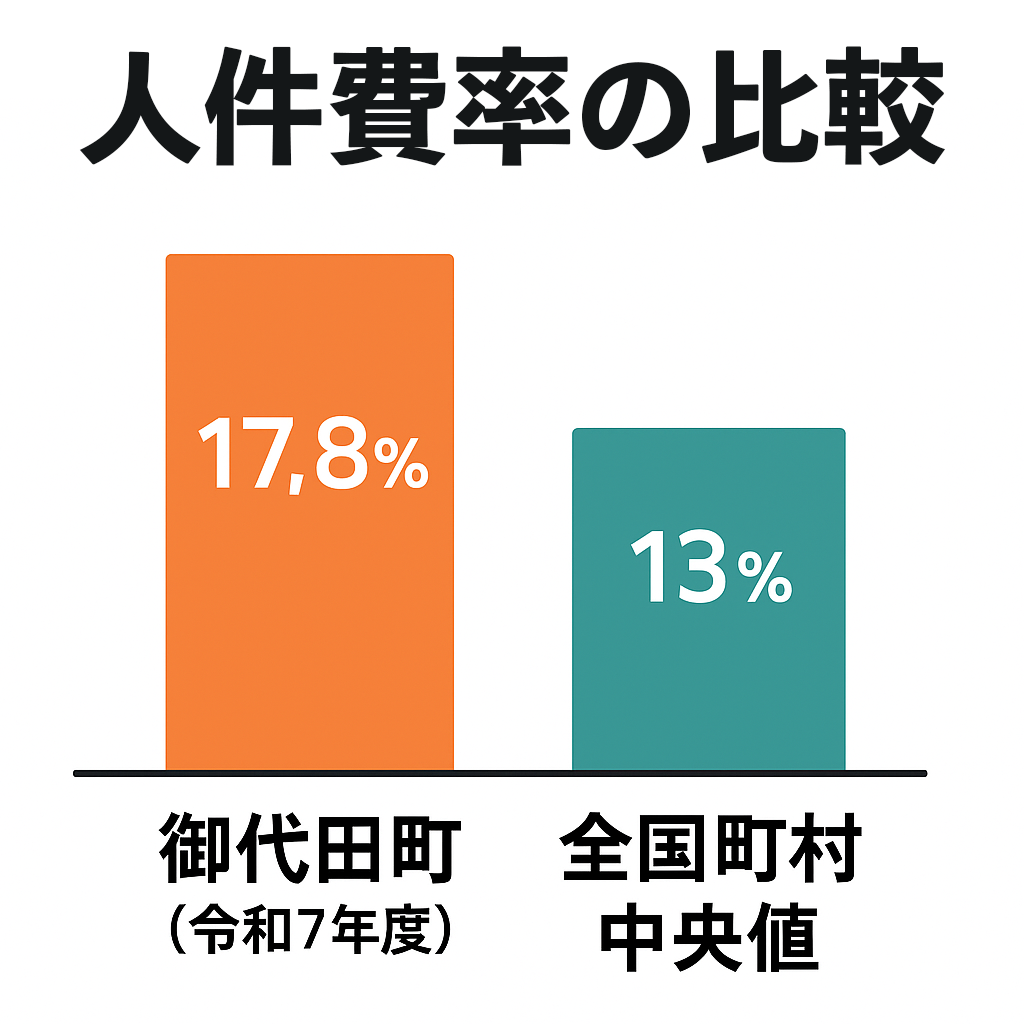

同規模の多くの自治体がこの間に20~30%前後の増加に留める中、御代田町は205%増という異常事態。さらに、現在では一般会計予算の18%前後(中央値13%)を人件費が占め、町民サービスを支えるインフラや福祉予算を圧迫しています。

御代田町 18.0%

佐久市 12.8%

小諸市 15.9%

軽井沢町 14.7%

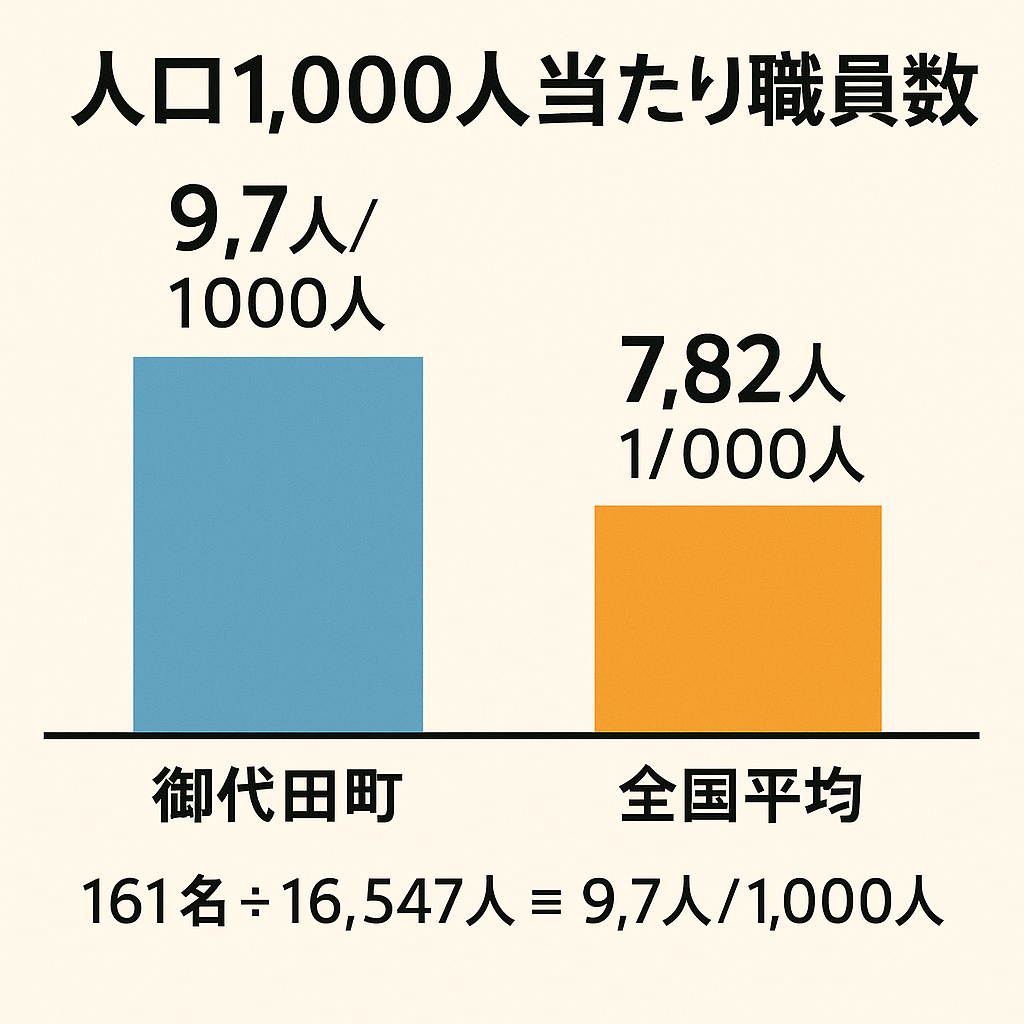

さらに161名という職員数も、AIで試算すると80名程度が適正であるという結果がでています。算出根拠は下記の通り。

「町村」平均との比較

令和4年地方公共団体定員管理調査*によると、町村の平均配置水準は 5.0人/1,000人程度。

*地方公共団体(都道府県・市町村・一部事務組合等)の職員数や部門別配置、任期付職員などの実態を把握し、各自治体が「適正な定員管理」を行うための基礎資料

御代田町の評価

現状9.7人/千人は全国平均(約7.8人/千人)をかなり上回る状態ですので、仮に職員数を100名でも6.04人/1,000人 となり、水準を上回る状態です。

5.0人/1,000人なら、御代田町役場の職員数は83名が適正となり、人件費はなんと約6億5,000万円も削減できます。

AIの試算でも6.5億削減と2025年の人件費17億円ー6.5億=10.5億円と妥当額とほぼ同じ数字が算出されていますので、御代田町の人件費はかなり高額であると断定できます。

このような全国でも例のない異常な人件費の高騰の背景には、「職員定員の無計画な拡大」や「DX・業務効率化投資の著しい遅れ」があり、住民サービスを守るための予算が削られ続ける一方、人件費だけが際限なく膨張し続ける構造は、もはや行政としての責任放棄です。

また、役場職員の“無気力”も人件費高騰の大きな要因です。

目立った業務改善やDX推進への積極的な取り組みがほとんど見られず、日々のルーチンワークをこなすだけの体制が常態化しているため、生産性が向上せず、結果として〈人数〉を増やすことでしか業務を回せない状況に陥っています。この無気力体質が、人件費の異常な膨張に拍車をかけているのです。

2025年6月の議会での総務課長の答弁をみても人件費抑制の重要さやDXを積極的に推進する姿勢が見られないのが、役場の無気力を明確に表わしているといえるでしょう。

御代田町役場の管理職はマジでやばいな

例えば、15年で2倍以上と信じられない上昇の人件費について

議会で、書類廃棄課長が

「DX導入してから検証してみないとわからない」だってこいつら、15年前から時間とめてるんか?

住民は怒れよ!

こんなダメ管理職らに年17億も給料払ってるんやで… pic.twitter.com/wxQpuER8as— 御代田議会Z (@miyota_info) July 17, 2025

このように御代田町の労務管理は、まともに機能せず、町民の納めた税金が浪費されています。これまでに無駄に使われた人件費額は、6年で23.6億円です。

失われた50億円は一部かも?

失われた約50億円の要因と内訳は、主に次の3点に集約できます。

- 公共インフラ整備の先送りによる損失:約23.8億円

過去6年間、本来必要な予算の半分以下しか道路や下水道のメンテナンスに回されず、ひび割れた道路や逆流寸前の下水道などの被害を金銭換算すると約23.8億円に達します。 - 予算平準化を欠いた急激な増減による追加コスト:約8億円

単年度ごとの“急増・急減”を繰り返した結果、資材調達費やライフサイクルコスト(LCC)が高騰し、約8億円の余計なコストが発生しました。 - 業務効率化遅延と過剰人件費によるコスト超過:約23.6億円

DX・RPA導入の遅れや無気力体質のまま拡大し続けた人件費が、生産性向上を阻み、6年間で約23.6億円もの余計な人件費・業務コストを生み出しました。

──これらを合計すると約55.4億円になりますが、インフラ整備と人件費だけでも約47.4億円の損失が生じている計算です。さらに、他の政策や事業にも隠れた損失が存在する可能性があり、まさに「数字が語る御代田町政の大失政」と言わざるを得ません。

コメント