音声解説

AI生成なので固有名詞などの誤読がありますがご了承ください。

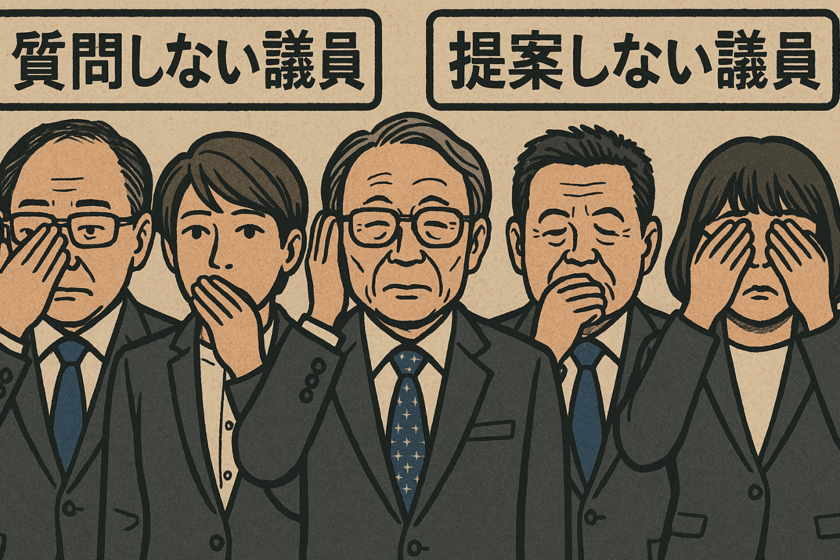

調査も責任も追及しない町議会

私が御代田町議会に「立法府としての不全」を感じた最大の契機の一つは、2022年に起きた職員の大量離職に対する議会の姿勢でした。

町総務課によると、中途退職した職員は男性4人、女性8人。複数の課の20~40代で、係長級2人が含まれていた。「転職して違う道に行きたい」「家庭の事情」など理由はさまざま。療養休暇中の職員が辞めたケースも複数あった。~信濃毎日新聞より

市村千恵子議員が議会で、職員の大量離職の原因が、小園町長の具体的なパワハラ(罵詈雑言や人格否定、一方的なLINE・メール等)であることを明示的に指摘した段階で、私は百条委員会や第三者委員会のような独立した事実調査が立ち上がり、問題の核心に切り込む仕組みが動くものと考えていました。

加えて、小園町長による公印の不正使用事件は、単なる内部手続きの不備ではなく、有印公文書偽造・同行使に匹敵する重大な疑義を伴うものであり、他の自治体の事例を調べたり、当該自治体に直接電話取材をして得た共通認識としても、こうした事案では即時の調査委員会の設置と、必要なら刑事告発という対応が「常識」であるという理解がありました。

にもかかわらず御代田町では、パワハラの指摘に対して独立調査は行われず、公印の件も刑事的検証には進まず、最終的には規程違反としての減給処分に留まり、問責の動きも十分に支持されず否決された。

これは他と比べて当然と思われる対応が取られなかったことであり、議会のチェックと均衡の機能が空洞化している具体的な証拠です。

私は町民として看過できない。必ず刑事告発を前提とした調査が必要だと強く感じたのです。

議会の機能不全がもたらす悪影響

御代田町議会の対応は、次のような重大な問題を含んでいました。

- 小園町長のパワハラの指摘があったにもかかわらず調査が行われなかったこと、

- 公印の不正使用の疑いについても刑事的な検証はされず、減給処分だけで済まされたこと、

- 問責を求める動きが実効力を持たずに退けられたこと。

これらは、町のトップの行動をチェックし、説明を求め、必要な責任を取らせるはずの議会の仕組みが働いていなかったことを示す典型的な例です。

その結果、誰が何をしたのかが明らかにされず、問題が放置されることで住民の信頼が失われ、不正や無駄な判断が起きやすくなります。すでに御代田町では、行政サービスの質が落ちたり、税金の使い方が非効率になっています。

御代田町議会の構造的問題

- 調査・監査機能の欠如

市村千恵子議員による小園町長のパワハラの具体的事実提示にもかかわらず、百条委員会や第三者委員会に相当する独立調査が出てこなかったことは、重大な疑義に対する「即時的・透明な事実解明プロセス」が欠けていたことを示します。多くの自治体・国際的ベストプラクティスでは、疑惑が出た段階で独立した調査委員会を設置し、検証と報告を行うのが信頼回復と再発防止に不可欠とされています。 - 説明責任と制度的応答のギャップ

公印不正使用の疑義(有印公文書偽造・同行使に近い性格を含む重大性)に対し、他自治体の常識的対応としては刑事的検証を含む厳格な制度的対応が期待されるますが、御代田町では「公印規程違反としての減給処分」にとどまり、疑念の本質的解消になっていません。これは説明責任を果たす制度的メカニズムの弱体化であり、透明性と公的信頼を損ないます。 - 監視・継続的追及の欠如

問責決議案が否決され、支持が広がらなかったことは、権力を追及し続ける「継続性あるチェック」の文化・仕組みが根付いていないことの現れであり、問題の一過性化を助長します。継続的な監視と追及は、倫理規程や利益相反管理と並んで健全な自治体運営の重要な要素です。

20年来、だれも条例案をだしていない

公開されている議事録を見ても、御代田町議会では少なくともこの20年間くらい、議員自身から条例を出した記録が見当たりませんでした。(私の検索方法が不十分な可能性はありますが、仮にあったとしても多くはないと断定できます。)

本来、議会は「こんな問題がある」「こう変えたらよくなる」と自分たちで課題を見つけて、制度を作り直す役割があるはずです。しかし議会が自ら動かなかったことで、住民の声を先取りして制度に反映させる仕組みが働かず、改善の機会が失われ続けてきました。

よく機能している地方議会は、住民の要望を受け止めるだけでなく、自ら条例を提案して時代や地域の実情に合わせて制度を進化させていきます。

ところが御代田町では、そうした自発的な動きが長年弱く、「問題を見て見ぬふりする」空白ができあがってしまいました。しかも、問題を深く掘り下げると手間や負担が増えるからという理由で、あえて追及を避けてきたのではないかという疑いすら生まれています。

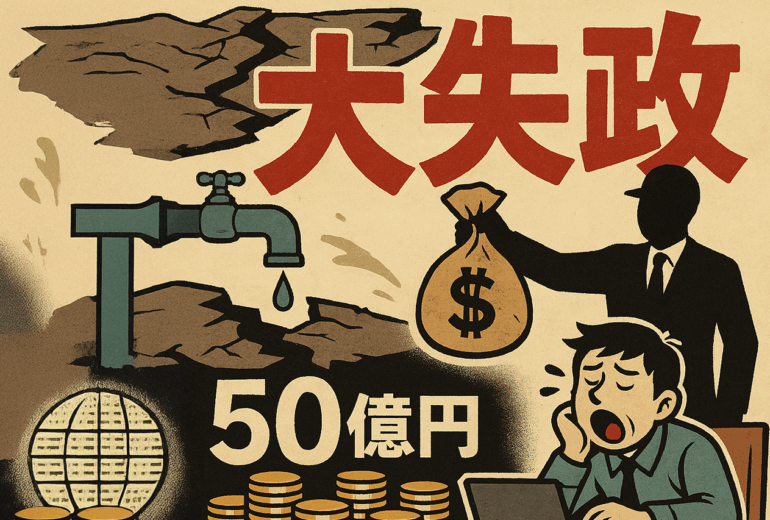

実際に発生している損害

御代田町の議会のチェック機能が機能していなかったので、町民の信頼が失われ、税金の使い方に無駄や非効率が蓄積し、不正や癒着の温床になっています。

実際にその帰結として約50億円の損害が生じており、これは偶発ではなく制度的な監視の空白がもたらした結果です。

また、役場職員は疲弊し離職が続き、行政力が低下する一方で、役場の人件費は過去15年で2倍以上に膨れあがっており、コスト管理や効率化の仕組みが機能していないことが裏付けられています。制度の更新も進まず変化に対応できず、外部支援の獲得も難しくなり、危機対応能力も弱体化の一途。

こうした悪循環が町の停滞を深め、信頼を取り戻すにはさらに大きなコストを払うことになるのは必至です。

もし議会が正常に機能していたら

仮にこの6年間、御代田町議会が正常に機能していたら、発生した有形無形の損害50億円は、どうなっていたのか?AIの検証では、少なくとも12.5億円、多ければ37.5億円の損害を防げたという結果が導き出されています。

| 損失カテゴリ | 保守的(低)削減率 | 中間(現実的)削減率 | 楽観(高)削減率 |

|---|---|---|---|

| 1. 事業の非効率等(15億) | 20% → 3.0億円 | 40% → 6.0億円 | 60% → 9.0億円 |

| 2. 人件費/運営膨張(20億) | 25% → 5.0億円 | 50% →10.0億円 | 75% →15.0億円 |

| 3. 会計の不透明・トリック(15億) | 30% → 4.5億円 | 60% → 9.0億円 | 90% →13.5億円 |

合計削減額(各シナリオ)

保守的:3.0 + 5.0 + 4.5 = 12.5億円

中間:6.0 + 10.0 + 9.0 = 25.0億円

楽観:9.0 + 15.0 + 13.5 = 37.5億円

残る損失(50億円との差分)

保守的:37.5億円が残存(=防げたのは約25%)

中間:25億円残存(=防げたのは約50%)

楽観:12.5億円残存(=防げたのは約75%)

御代田町には13人の議員がいます。6年間で支払われる報酬の合計はおよそ 2億2,700万円 です。これだけの税金を使っているのに、結果として約 50億円もの損失が出ているのは、民間ならまず考えられない異常な事態です。

「地方では議員のなり手がいない」「優秀な議員が出てこない」と言われるのは、人に頼りすぎている(属人化)からです。

行政における属人化の弊害

御代田町で起きた一連の問題は、「この人に任せておけば大丈夫」と特定の人物(小園町長)に頼りきりになり、問題があっても調べたり正したりする仕組みが働かなかった結果として起きた典型的な弊害です。これを専門用語で「属人化」といいますが、特定の人に依存すると、その人に問題があると町政全体が停滞し、ミスや無駄が広がりやすくなります。

たとえば、小園町長のパワハラについて市村千恵子議員が具体的な事実を議会で示したにもかかわらず、その内容を独立して調べる仕組み(百条委員会や第三者委員会に相当するもの)は立ち上がらず、問題の核心に踏み込む動きは起きませんでした。疑問を追い続けたのは一部の議員だけで、他の議員は追随せず、問責決議案も否決されました。これは「深入りすると面倒だから」「あの人に任せておけばいい」という空気が、制度としてのチェックを働かなくさせた結果です。

また、公印の不正使用の疑いについても、小園町長は当初それをルールを知らないうっかりミスと主張し、追及されてようやく過失を認めたものの、対応は減給処分にとどまり、刑事的な検証や住民に向けた十分な説明がされませんでした。本来なら疑いがある事案は厳しく検証されるべきところ、それが行われなかったのは「権限を持つ人物の言い分がそのまま通ってしまう」構造になっていたからです。

特定の人に頼る仕組みでは、問題追及の続きが途切れやすく、政策の見直しや是正も進みません。御代田町では、市村議員が問題を指摘しても他の議員の追及が続かず、説明責任や透明性が保たれないまま放置され、住民の信頼が失われる悪循環に陥っています。

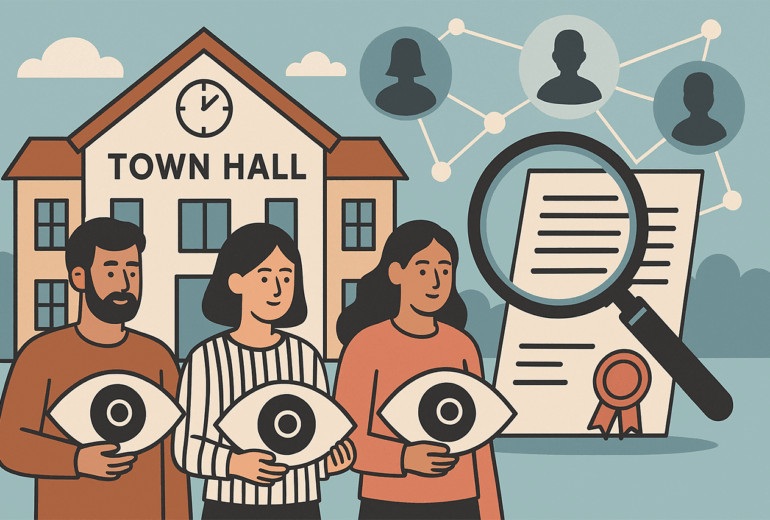

だからこそ、誰が関わっても同じように検証し、説明を求め、必要な是正ができる制度――たとえば政治家倫理規程を明文化し、疑義が出たときに独立調査が自動的に動く仕組みを条例に組み込むこと――が必要です。個人に頼るのではなく、町政を支える「しくみ」をつくり直さなければなりません。

政治家倫理規程の条例案

御代田町の未来を守るには、「人」に頼るだけでなく、疑問が出たら必ず調べ、説明し、必要なら是正する制度の骨格を作ることが不可欠です。

私が提唱する政治家倫理規程を核にしたこの条例案は、透明性と責任を制度として町政に組み込み、失われた信頼と効率を取り戻すための第一歩を踏み出すために必要であると考えます。

何を目指す条例か

御代田町の政治家(議員・町長等)に対し、

- 利益相反を明らかにし、

- 疑義が出たときに自動的に調査が始まり、

- 説明責任が可視化され、

- 内部や住民からの通報を安全に受け止める仕組み、

- それらを誰が担っても同じように機能させる制度的な仕組み

を一体的に設けることで、「人」に頼るのではなく、制度としてのチェックと是正を確実にする政治家倫理規程型の条例です。

なぜ必要か(背景と理由)

- チェックと説明責任の空白が大きな損失を生んだ実例

御代田町では、疑義を指摘しても独立調査が動かず、公印の不正使用疑義が形式的処理に終わるなど、「問い直す仕組み」が働かなかった結果、構造的なガバナンスの欠陥が50億円規模の損失を招いた可能性が高い。こうした高リスクな帰結を防ぐには、疑義が出たときに放置せずに制度的に対応するトリガーが必要である。 - 属人依存のリスク

特定の人物に頼るとその人に問題が起きたとき町政全体が停滞し、追及の継続性も失われる。誰が関わっても同じ基準で検証・是正できる「しくみ化」が競争力と信頼の源泉となる。 - 国際的・国内のベストプラクティスとの整合

OECDは、利益相反の管理と通報者保護、独立的な検証プロセスが公共の信頼と効率の鍵だと指摘している。

国家公務員の倫理規程や先進自治体(例:東京都議会の政治倫理条例、府中市議会議員政治倫理条例の最高裁判断で示された利益相反回避の重要性)は、透明性・説明責任・利益相反開示を義務化することが制度として機能する基盤であることを示している。

条例がカバーすべき核となる仕組みの概要

- 利益相反の開示と回避

政治家が自らの関係性・利益を定期的に明らかにし、利害関係のある案件では関与を避ける。これにより、私的利益が政策決定に影響するのを未然に防ぐ。 - 疑義が出たときの自動的な検証(独立調査)

パワハラや公印使用など重大な疑義が提示されたら、形式的放置を防ぐためにトリガーで独立した調査が立ち上がる仕組み。外部を含む第三者による検証と結果の公開。 - 説明責任の明文化と可視化

政治家は疑義への対応や批判に対して誠実に事実を説明し、その経緯と結果を住民が確認できる形で公開する。東京都の例のように、批判を受けたときの調査・説明義務を明記することが信頼回復に資する。 - 通報者保護(ホイッスルブロワー制度)

内部/外部からの問題提起を安全に受け付け、報復を防ぐ。通報の対応プロセスにおける利益相反排除など、公正な扱いをルール化する。 - 継続的な倫理教育と運用レビュー

政治家に対する定期的な倫理研修と、条例の運用状況を第三者が年次で評価して住民に報告する仕組み。 - 属人化を避ける仕組みの補完(制度的な定型化)

誰が議員・町長になっても同じ水準で機能するよう、手続き・基準・インセンティブを制度として整える。たとえば、構造的に課題の掘り起こしと条例提案を促す評価の枠組みを連動させる。

住民にとっての利益

- 問題が出たときに「なあなあ」で済まず、透明に調査されることで信頼が回復する。

- 利益相反や不正の芽を早期に摘むことで、税金の無駄や不祥事を防ぐ。

- 誰が政治家になっても説明責任とチェックが働く仕組みが定着し、属人依存による停滞を解消する。

生成AIが「田舎の議員の条例づくり」を劇的に変える

御代田町のような人口規模の小さな自治体では、議員が自分で条例を起草するには時間も専門知識も限られ、「誰かに頼まないとできない」「できても負担が大きい」という属人化した体制になりがちでした。結果として本来必要な制度改善やチェック機能の強化が先送りされ、「変える仕組み」が動きにくくなっていました。

しかし、今は状況が変わりつつあります。生成AI(たとえば ChatGPT や専門の法務AIツール)を使えば、条例案の草案作成、事例調査、言い回しの整理、比較法の参照などをこれまでに比べて格段に短時間・低コストで行うことが可能になりました。

具体的な変化(エビデンスに基づく実例)

- 文書作成と法的表現の支援

生成AIは、法律文書や条例文の言い回しを過去の先行例と照らし合わせながら素早く下書きを作る能力があることが、米国の法学研究などで報告されています。たとえば、法的文章の作成・リサーチにおいて、AIを使うことで草案作成の時間が大幅に短縮され、内容の質も向上するという実証研究が出ています。 - 地方自治体の実務への導入と効率化

米国などでは地方自治体が生成AIを行政運営や政策支援に取り入れ始めており、住民対応や内部文書整備の効率化、案内文の作成、データ分析などで成果を上げているという報告があります。自分たちで何をどう書くか分からないという自治体職員・議員にとって、AIは「最初の草案を出してくれる専門家代行」として機能し、着手のハードルを下げます。 - 少人数でも高度な比較・検証が可能に

以前は他の自治体の条例を一つ一つ集めて読み比べる必要があり、大きな時間を取られましたが、生成AIを使えば類似自治体の仕組みを短時間で要約・比較し、御代田町向けに落とし込むスケルトンを得られます。これにより「ベンチマークを取って最適な形をコピーし、地域性に調整する」作業が実質的に誰でもできるようになります。 - 現場のリーダーが使って成果を出している事例

アメリカのサンノゼ市長は、生成AIを職員の業務支援に広く導入し、スピーチ作成や予算案の整理、補助金申請の支援などで生産性を向上させています。こうした実例は、少ない人手で多様な政策を回す地方行政にとって、AIが「人が足りないところを補う力」になることを示しています。 - 法的な信頼性を高めるための補助と人の監督

生成AIは完璧ではなく誤り(ハルシネーション)も出るため、専門家のチェックと組み合わせる運用が推奨されています。実務で使う際には、AIが出した草案を人間が検証し、地域の実情や法令と照らし合わせて修正する「人+AI」の協働が最も効果的であると多くの研究・専門家が指摘しています。

これまで「条例を作るのは専門家に頼むか時間がかかるから無理だ」と思われていたことが、生成AIを使うことで誰でも取り組める実務になりつつあります。たとえば、政治家倫理規程の条例案の素案をAIに出させ、それを町民と議員らが議論し、御代田町の事情に合わせて調整する。時間は従来の数分の一、コストも大きく抑えられます。

属人依存を脱し、「しくみ」で動く議会をつくる第一歩として、生成AIを活用した条例案起草は、実際的で即効性のある手段です。

コメント