音声解説

AI生成なので固有名詞などの誤読がありますがご了承ください。

御代田町の現状

御代田町は面積が狭く、工場誘致は佐久市、農業は小諸市や東御市と立地的に競合しやすいという地形・地理的制約を抱えており、構造的に税収を大きく増やす道が限られています。結果として、御代田町の財政基盤は構造的に脆弱になりがちで、外部要因に対する耐性が低い状態にあります。

こうした中で、積極的な税収増が見込みにくい現実を踏まえるならば、御代田町が将来も自立して存続していくためには、ただ従来の延長線上で行政を続けるのではなく、スマート&コンパクトシティへの転換を進める以外に選択肢は乏しく、何も手を打たなければ「他の自治体との合併」による存続以外の道を選ばざるを得ない可能性が高まります。

なぜスマート&コンパクトなのか?

御代田町は地理的にすでに必要な機能が近接している、元来コンパクトシティに向いた町です。

大規模な産業や急激な税収増を期待できない中で、従来のやり方の延長では持続可能な自治体運営は困難になります。そこで答えとなるのが、「スマート&コンパクト」の両輪です。

- コンパクトな構造を活かし、町民の移動やサービス提供の効率を高めることで、生活の利便性を向上させながらインフラ・行政コストを抑える。

- スマート(デジタル/AI活用)によって、行政の意思決定を透明にし、町民の声をリアルタイムで政策に反映させる仕組みを作る。

この組み合わせにより、限られた資源を最大限に活かし、「町民ファースト」の町政を実現していくことが可能になります。

コンパクトシティは、都市の機能(住居・公共サービス・商業・交通)を地理的に集約し、移動距離とインフラコストを小さくして効率的に暮らせる都市構造をつくる考え方です。

スマート&コンパクトシティはこの両者を組み合わせ、「少ない資源・限られた空間」の中でデジタル技術と空間再編を同時に使い、持続可能かつ町民中心の都市を実現するアプローチです。

第一歩として何をするのか

最初に取り組むべきは、「財政情報などの見える化」と「町民参加」の基盤づくりです。これがスマート&コンパクト化への土台となります。具体的には以下の二本柱から始めます。

- 情報の見える化(透明性の確保)

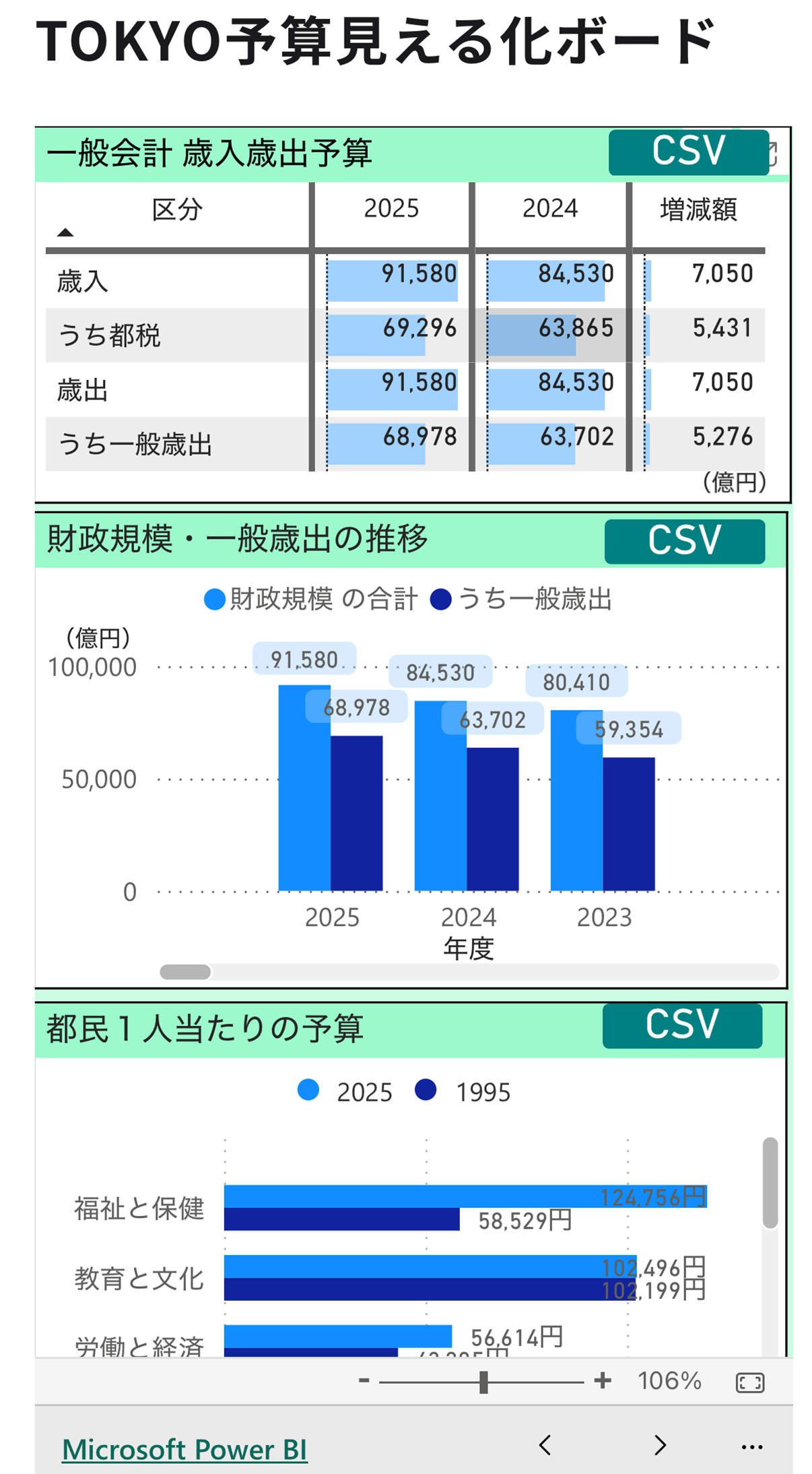

東京都の「予算見える化ボード」のような仕組みを模倣し、御代田町の予算の使い道、インフラの状態、政策の進捗をグラフやチャートで誰でも簡単に確認できるダッシュボードを、特別な巨額投資をせずに迅速に公開します。これにより、「何にお金が使われているのか」が共通認識になり、説明責任の基盤が整います。 - 町民の声をAIで拾って反映する仕組み

ウェブフォーム、チャットボット、自由記述、SNSの動向など多様なルートで集まる町民の意見を、自然言語処理(AI)で整理・分類して傾向を可視化します。どのテーマに関心が集中しているのか、どこに不満があるのかを行政が効率的に把握し、町民が政策案にコメント・投票できる双方向のループを回します。

この「見える化」と「参加」の循環を確立することで、町民と行政の信頼を再構築し、次の段階のスマートな業務改革やサービス連携へとつなげていきます。

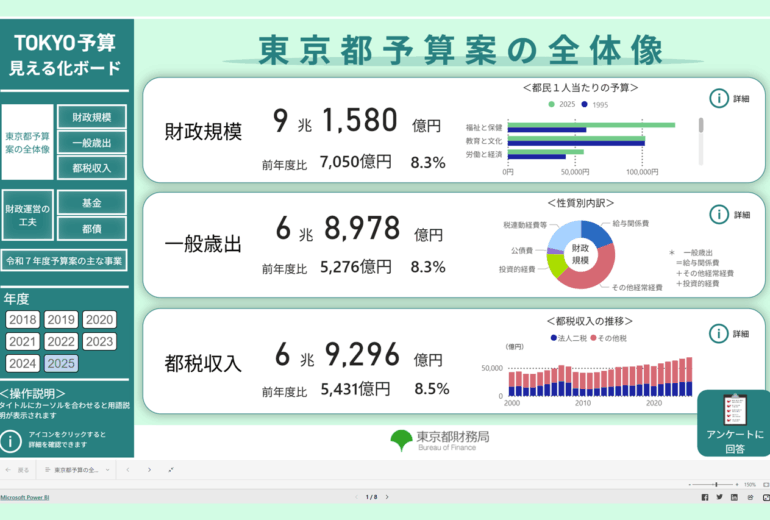

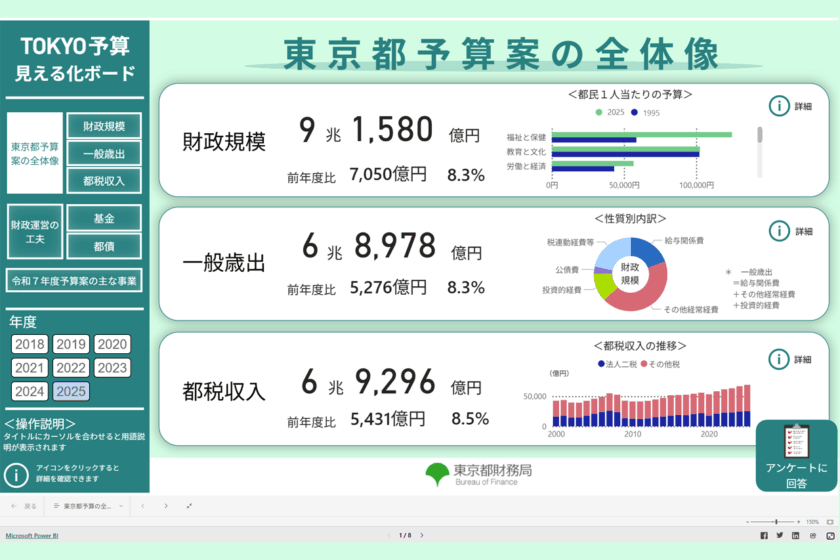

TOKYO予算見える化ボードとは

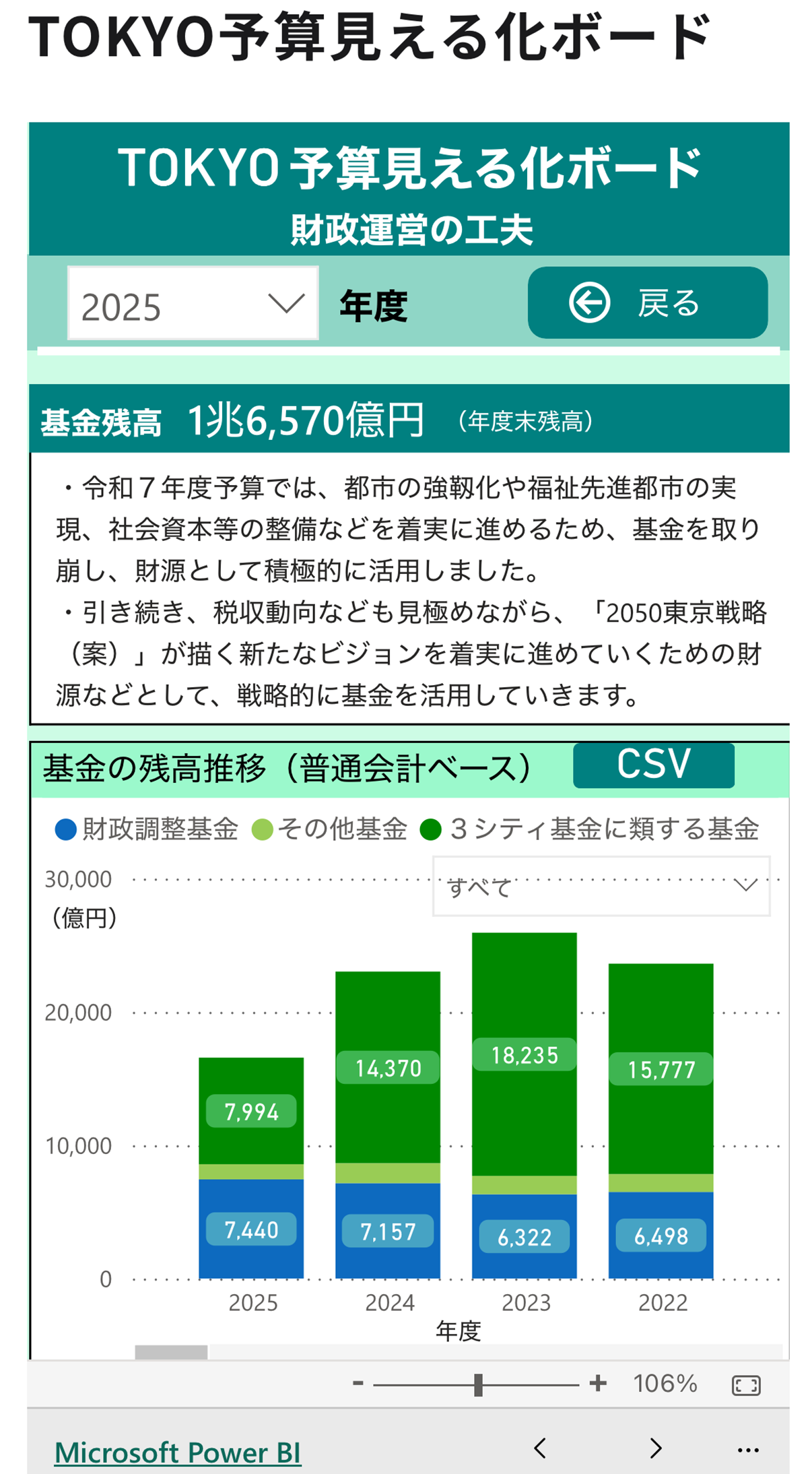

東京都が令和3年度予算案の公表時に立ち上げた「都財政の見える化ボード」は、予算・決算・財務諸表・政策評価・補助金などの主要な財政情報をグラフやチャートで誰でも直感的に閲覧できるダッシュボード群です。政策ごとの評価(メリハリレビュー)も含め、行政の意思決定や資源配分の全体像を可視化し、町民や関係者の理解と参加を促す仕組みとして設計されています。公開後も利用者の声を取り入れたアジャイルな改善を継続し、情報の質と使いやすさを高めています。

仕組みの特徴(再現可能性も高い)

多層的なダッシュボード構成

「予算見える化」「決算」「財務諸表」「政策評価(メリハリレビュー)」「補助金情報」それぞれを分かりやすく分離・連携させた構成で、利用者が関心のある切り口から掘り下げられる。

参加型の改善サイクル

実際の利用者フィードバックを取り込みながらUI/内容を継続的にアップデートすることで、現場のニーズに応じた進化を遂げている。

技術基盤の現実性

Microsoft Power BI 等既成のBIツールを活用して構築されており、データ整備と可視化の基本パターンを踏襲すれば、コストを抑えて短期間に類似の仕組みを立ち上げることが可能である。

導入以降に得られた主なメリット

一次的メリット(透明性と説明責任の強化)

財政情報の共通認識化

予算や支出の「何に」「なぜ」使われているかが誰でも確認できるようになり、町民との情報格差が縮まり、行政の説明責任が自然に果たされる基盤が整った。

政策評価との連動(メリハリレビュー)

各事業・施策の評価結果を可視化することで、効果のある施策と見直すべき部分の判断がしやすくなり、資源配分に「メリハリ」が生じるようになった。

二次的メリット(ガバナンスの質的向上)

市民参加と信頼醸成

情報が開かれ、評価のプロセスが可視化されることで、行政への納得感と協働意識が高まり、対話の出発点が共有される。

恣意的な操作への抑止

予算・評価・補助金の流れが公開されることで、背後に隠れた意図や都合の良い数字づくりが露出しやすくなり、「歪んだ」意思決定の構造的発生が抑制される効果が期待される。

御代田町への示唆

東京都の事例が示すのは、「大規模投資を必要とせず、既存データを整理して可視化するだけでも説明責任と参加の土台は築ける」こと、そしてそれが次のスマートな投資(町民の声の反映・業務効率化・インフラ最適化など)への起点になるという点です。

低コスト・短期間で「見える化」を実装し、次にAIを使って町民の声をキャッチアップ・政策に反映する二層構造を作ることで、御代田町に固有の課題を乗り越える「町民ファースト」のガバナンスが現実になります。

町民の声をAIで拾って反映する仕組み

御代田町の町長や議員は選挙前になると「町民の声を聞く」「声を届ける」とアピールしますが、実際には、たまに役場が実施する一回限りのアンケートがある程度で、それを恒久的に取り込み・整理し・政策に反映する仕組みを継続的に開発・運用している形跡は見当たりません。

例えば、小園町長のハラスメント被害者への対応を支持するという文脈で、役場職員一人ひとりと面談し事実を明らかにすると公言して当選した新人議員でさえ、当選後にはそうした約束を実行に移していない例もあります。

本来、選ばれた政治家の役割は、町民の要望を丁寧に拾い上げて整理し、それに基づいて行政・議会の判断や予算配分を行うことです。

しかしその仕組みが十分に整っていない結果として、見せかけの会計の演出や、本来必要なインフラ整備費を半分以下しか投じていないといった極めて重大な失策が積み重なり、町民生活にとって歪んだ構造が生まれてしまっています。こうした現状は、透明性と参加のしくみが弱いことによる副産物ともいえます。

AIが町民の真の声を可視化する

「町民の声を聞く」というのは、見た目以上に手間と時間がかかる作業です。

たとえば、町民の声が100件集まったとしても、人の手だけで一つひとつを分類し、共通の傾向や緊急性を見極めるには相当な労力を要します。

そこで力になるのが、いま身近になったAIです。自然言語処理を含む生成AIを使えば、集まった意見を自動で似たテーマごとにまとめたり、緊急性や感情の強さをスコア化したりして、「今、何に優先的に対応すべきか」を速く・公平に浮き彫りにできます。人が手作業で行うよりも早く、かつ偏りなく多くの声を扱うことで、議会は、優先順位の高い問題解決を議論でき、行政側は的確に、町民の実感に近い形で反応できるようになります。

AIで町民の声を拾うことによる町民のメリット

AIで町民の声を拾うしくみは、町民にとっても大きなメリットがあります。

- 声が埋もれず、公平に扱われる

多くの意見の中でもAIがテーマごとに自動分類するので、声の大小にかかわらず本当に大事な要望が漏れずに拾われる。誰の声も偏りなく反映されやすくなる。 - 対応が速くなる(タイムリーな反応)

手作業では時間のかかる傾向分析や優先度付けをAIが即時に行うため、町民が感じている困りごとへの行政の反応が早くなる。 - 何が課題かがわかる(見える化)

どのテーマに関心が集中しているのか、どこに緊急性があるのかが整理されて可視化されることで、町民自身も町政で何が議論されているか理解しやすくなる。 - 「言ったら届く」「届いたら返ってくる」実感

出した声がどう政策に反映されたかのフィードバックが循環することで、参加の実感と納得感が高まり、町民と議会・行政の信頼関係が育つ。 - 出しやすく、続けやすい参加の仕組み

フォーム・チャット・SNS・音声など多様な方法で簡単に意見を出せる。AIが整理・要約も補助するので、伝える負担が少なく、継続的に関わりやすい。

1カ月程度で稼働できるAI町民要望受付サービス

AIで町民の声を拾うシステムも予算などの見える化と同様、既存のSNSや生成AIサービスを組み合わせれば、低コストですぐにでもリリースできます。

1. いろいろな入口から声を集める

意見箱に紙を書くのと同じように、

- WEBサイト簡単な受付フォーム

- チャット(自動応答でも入力できる)

- SNSの投稿や町に届くコメント

- イベントでの自由記述や音声(AIでテキスト化)

といった、日常の中で出る「声」を漏れなく集めます。面倒な手続きはいりません。スマホでも、ちょっとした一言でも受け取れるようにします。

2. AIが公平に整理して「今、大事なこと」を見える化

集まったたくさんの声を、AI(人工知能)が特定の人物の意図を介さず公平に整理します。

- 「道路のひび割れが多い」という声が多ければ、そのテーマの重要度が上がる

- 「子育て支援をもっと充実させてほしい」と似た内容の意見をまとめて傾向を掴む

- 感情や緊急性もある程度判断して、どこに早く手を打つべきかを浮かび上がらせる

これにより、行政は膨大な声の中から「今、多くの人が気にしていること」「放っておくと問題になること」を漏らさず理解できます。

3. 住民と行政の双方向の流れを作る

ただ集めるだけではなく、次のように循環させます。

- 住民の声を受けて、行政が方針を調整/優先順位を変える

- その変更内容をまたウェブ上などで「どう反映したか」を住民に見せる

- 住民が「その対応で納得した/さらにこうしてほしい」と再び意見を出す

このループを回すことで、町民は「言ったら届く」「届いたら動く」が実感できるようになりますし、議会や行政側も届いた声を無視できなくなります。

ごまかせない町政へ──

見える化×参加で不正や怠慢を封じる

御代田町が将来も持続できるようスマート&コンパクトシティを実現するためには、まず行政コストの無駄を徹底的に改善する構造改革が出発点になります。

現状の最大の阻害要因は、首長の独断、議会(議員)の怠慢と知識不足、そして役場内部のやる気のなさ――こうした人に依存した非効率が「判断の歪み」や「説明責任の放棄」を生み、必要なインフラ整備を削り、見せかけの会計操作をまかり通らせて50億円もの有形無形の損害を町民に与えてきたのです。

これらを単に批判するだけでは変わりません。仕組みとして発生しないように設計・運用することが不可欠です。透明な情報公開と参加のループ、AIを活用した声の可視化と反映の仕組みは、その土台となり、恣意的な判断や無関心が自動的に制約されるガバナンスを育てます。

そして何よりも重要なのは、町民自身が町政に関心を持ち、自主的に関わっていく姿勢です。「町民ファースト」はトップダウンで与えられるものではなく、住民の参加と対話の中で醸成されるものです。ここにAIが加わることで、その速度と質を加速できます。

声を平等に拾い、何が優先されるべきかを共通認識にし、反映された結果をフィードバックすることで、「言ったら届く」「届いたら変わる」という実感が生まれ、参加の連鎖が始まります。

この一連の小さな改善を積み重ねることで、御代田町が抱えてきた構造的な歪みは徐々に是正され、信頼に基づく意思決定と持続可能な町政への道が開けます。

大きな資源を待たずとも、情報の見える化+声の循環+仕組み化されたガバナンスという三つの柱を動かすことで、「御代田らしい」町民ファーストの実現は確実に近づいていきます。

コメント