不便極まりない御代田町のごみ捨て問題

ごみ処理費は地方自治体の義務的経費の中でも大きな割合を占めており、焼却炉や中間処理施設の建設には数百億円規模の費用がかかるうえ、その維持管理費も高額になります。

そのため、多くの自治体では単独での対応が難しく、複数の市町村が広域連携による共同運営を行う体制を取っています。

また、ごみ収集においては、回収頻度や分別の細かさ、集積所の数が住民満足度に直結するため、常に住民サービスと財政のトレードオフが生じます。

回収頻度を減らしたり分別を増やしたりすれば住民の負担が大きくなり不満が高まる一方、利便性を高めれば収集コストが急増します。このように、自治体にとっては「財政効率と住民利便のバランス」を取ることが非常に難しい課題となっています。

音声解説

AI生成なので固有名詞などの誤読がありますがご了承ください。

住民に負担を押しつける御代田町

自治体にとってごみ処理は「財政効率と住民利便のバランス」を取ることが難しい課題ですが、御代田町の場合はその均衡が大きく崩れており、住民に過度の負担が強いられています。

可燃ごみの収集は週1回にとどまり、集積所も区ごとに1カ所しかなく、大半の住民が車でごみを搬入しなければなりません。

さらに、集積所を利用するには自治会加入と年6,000円前後の費用が必要であり、これは事実上の追加負担となっています。結果として、財政効率は確保されているものの、住民の利便性や公平性は大きく損なわれており、御代田町のごみ処理は「住民負担が重すぎる制度」と言わざるを得ません。

御代田町のごみ処理とコストパフォーマンス

1. 町の支出入(数字の現実)

- 令和7年度清掃費:約2.94億円

- 人口16,500人 → 1人あたり約19,600円/年

- 全国同規模自治体(余市・雫石・能登など)と比較しても「中程度の負担水準」

- ごみ袋収入:一般家庭/1,510万円、事業用/2,370万円 *令和6年実績

2. 住民側の実質負担

- 集積所利用には自治会加入が必須、費用は6,000円/世帯・年

- 世帯平均2.3人で計算すると、1人あたり約2,600円追加

- ごみ処理費用は、自治会費含めると世帯平均で1万円以上/年

- 全世帯換算で自治会経由のごみ関連費用は 約4,300万円/年

3. サービス水準と課題

- 集積所は「区ごとに1カ所のみ」

- 町が狭くても住民の多くが車で搬入必須

- 町財政的には効率的(収集車・人員を最小化)だが、住民利便性は低い

手間も環境負荷も増えている

別の側面での問題として、御代田町のごみ分別は、生ごみ、可燃ごみ、不燃ごみ、プラ容器ごみ、資源ごみ、その他と種類が多く、住民のごみ処理に手間を著しく増大させています。また、ごみ袋代も高額で、特に生ごみ用袋は、衛生目でも問題があります。

さらに、可燃ごみの日は週に1回しかなく、ごみ集積所が区に1箇所しかないため、大半の町民は、車を使用してごみを捨てざるをえない環境です。

この状況、御代田町の現行制度は「環境に配慮した分別」を掲げながら、その運用の仕方が逆に環境負荷を増やしている可能性があります。

- 理念:分別を細かく → 環境にやさしい

- 現実:車必須の収集方式 → CO₂排出増大

- 結果:住民は手間と費用を負担しているのに、環境効果はむしろマイナスになる可能性

御代田町:車でのごみ搬入によるCO₂排出量(往復1.5km想定)

- 1回のごみ出し(車1世帯):約 0.29 kg-CO₂

- 月6回出す場合(1世帯):約 1.73 kg-CO₂

- 御代田町全体(世帯数8,171、うち7割=約5,700世帯が車利用):月間排出量:約 9.9トン-CO₂

- 年間排出量:約 118トン-CO₂

ごみ捨ての利便性向上の試算

現状の不便極まりなく、手間の割に環境負荷軽減効果がよくない御代田町のごみ処理環境を少しよくするとどのくらいのコスト増になるか試算してみました。

前提

- 現行清掃費(R7):2.94億円/年

- 現行の「収集運搬費」(委託):3,074万円/年

- 可燃ごみ週2回=「集積所方式のまま、可燃だけ頻度を週1→週2」にする想定

- 集積所倍増=「各区1→2か所(全20区想定)」の新設・増車・人員増を含む

試算① 可燃ごみを週2回へ(集積所方式のまま)

増えるのは主に収集運搬の人件費・燃料・増便分。処理単価や施設負担は原則据え置き。

追加コストのレンジ

- 控えめ(+50%):+1,540万円/年(1人あたり 約930円/年、1世帯 約1,885円/年)

- 中庸(+70%):+2,152万円/年(1人あたり 約1,305円/年、1世帯 約2,638円/年)

- 最大(+100%):+3,074万円/年(1人あたり 約1,864円/年、1世帯 約3,770円/年)

目安:**中庸(+70%)**でも清掃費全体の上乗せは 約0.22億円で、現行2.94億円に対し+7%弱。

試算② 集積所を2倍(各区1→2か所、全20区)

- 初期費(新規ステーション整備・増車等):約2.0億円(単年)

- 年額増(増車の年償却+維持、増員人件費、運行増):約1.8億円/年

1人あたり 約1.09万円/年(= 180,000,000 ÷ 16,500)

1世帯あたり 約2.20万円/年(= 180,000,000 ÷ 8,171)

初期2.0億円は単年の投資、年1.8億円は継続費。利便性は大きく上がる一方、財政インパクトは週2回化より桁違いに大きいです。

結論としては、可燃ごみを週2回、集積所を現状の倍にする場合、年2億円のコスト増となります。

さらに、一般家庭のごみ袋を無料化すれば、年2.2億円のコスト増です。

年間2.2億の予算増をどうやって捻出するか

ごみ処理について、住民の手間や車移動を減らすには、年間2.2億円の追加予算が必要です。

これをどこから捻出できるかといえば、少々乱暴ですが、過剰な役場人件費を適正にすれば数字上は可能です。

令和7年の役場人件費は、約17億円ですが、これはどの指標をとっても過剰で適正ではありません。御代田町の人口規模では、人数でいうと80名(現160名)、金額では10億~12億が適正とされています。

つまり、役場人件費を適正にすれば、年5億円以上が別の予算に振分けられるのです。

ですので、一般家庭のごみ袋を無料化し、可燃ごみを週2回捨てられるようにする、集積所を倍にすることは実現可能な課題なのです。

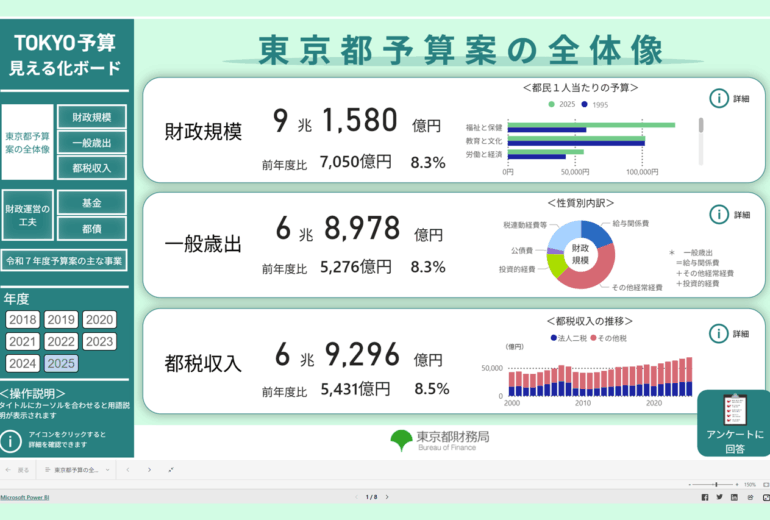

御代田議会Zが、御代田町の予算を透明化して、東京都の財政見える化ボードのように情報公開する必要性を説いているのは、このように町の抱える問題を数字で把握し、解決策をだれにでも考えることができるようにする必要性があると考えるからです。

住民のごみ出し負担の軽減事例

創意工夫で住民のごみ捨てに関する負担を減らしている事例は、全国各所に存在します。ユニークな例をいくつかご紹介します。

御代田町みたいに財政効率だけを優先させて、住民にコスト(時間・労力・車維持費)を転嫁させるような愚策を止め、他の自治体の成功例を参考にして即時改善すべきだと考えます。

逗子市:拠点回収+リユースで「出しやすくする」

- 方針:ゼロ・ウェイスト(7R)を掲げ、市と市民団体がセットで推進。

- 住民負担を下げる仕組み

- エコ広場ずし(市民運営):

不用品の無料交換市「もったいない市」、修繕・リペアカフェ等を常設・定期開催。

“捨てる”前に持ち込んで交換・修理できるので、粗大ごみ申込や手数料・運搬の手間が減る。 - 拠点回収の充実:

CD/DVD・乾電池・蛍光管・廃食油・小型充電池・空きびんなどを拠点に持込できるよう、品目・拠点数・回収時間の拡充を明記。曜日依存を減らし“出し損ね”を抑制=心理的/実務的な負担軽減。 - 家庭用生ごみ処理機の購入補助:

電動含む機器やコンポスト等に3/4や2/3補助(上限あり)。家庭内で減量できるほど出しに行く回数が減る。 - リユースでポイント付与:

リユース品持込で市のエコポイント(Zen)が貯まり、公共施設利用等と交換=参加の“得”が明確。持込の動機付けで回収が円滑に。

- エコ広場ずし(市民運営):

- 効果の記載:ガラス回収量の増、生ごみ排出抑制など。住民の行動が回る設計。

- 市民側の厚み:「逗子ゼロ・ウェイストの会」が清掃・普及を継続。官民の役割分担が明確。

大木町(福岡県):生ごみ“バケツ”週2回+バイオガスで“出しやすく”

- 方針:「おおき循環センター〈くるるん〉」で生ごみ・し尿・浄化槽汚泥をメタン発酵→電力と液肥に再資源化。

- 住民負担を下げる仕組み

- “バケツコンテナ方式”で週2回回収:

前日夕方に共同バケツを設置→翌朝に回収。5〜10世帯で近所に置く方式なので車で遠くの集積所へ行かなくてよい(“歩いて出せる”)。 - 出し忘れ救済の“常設バケツ”:

くるるん入口に常時バケツを置き、出し忘れや大量発生時の臨時持込を受ける=柔軟でストレスが少ない。 - 資源物は環境プラザへ柔軟持込(火〜金・日午前など):「その日しかダメ」の縛りが弱く生活に合わせやすい。

- “バケツコンテナ方式”で週2回回収:

- 定量効果(H17→H23):

燃やすごみ 3,004.9t→1,448.1t(▲48.2%), リサイクル率14.9%→56.5%に改善。“半減”が公式資料で確認可。 - 運用知見:住民協働で“分別の定着”を図り、処理費用や環境負荷の低減、液肥活用による農業貢献まで派生。