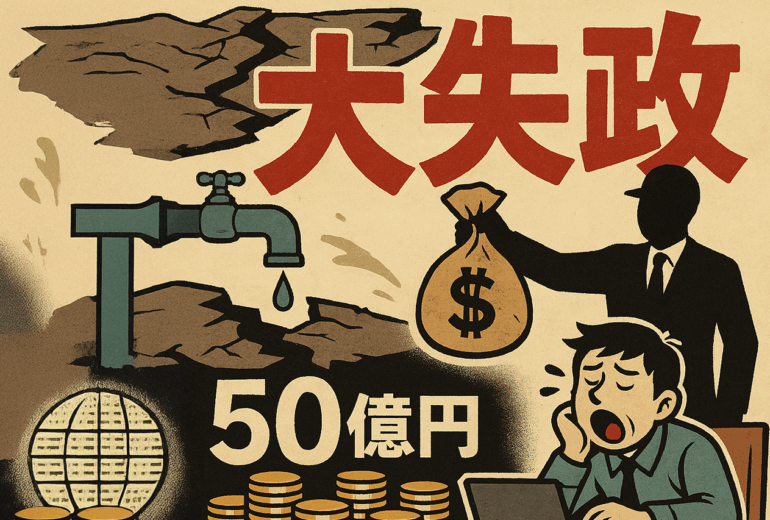

御代田町の財政とインフラ整備 ―無策のツケは誰が払うのか―

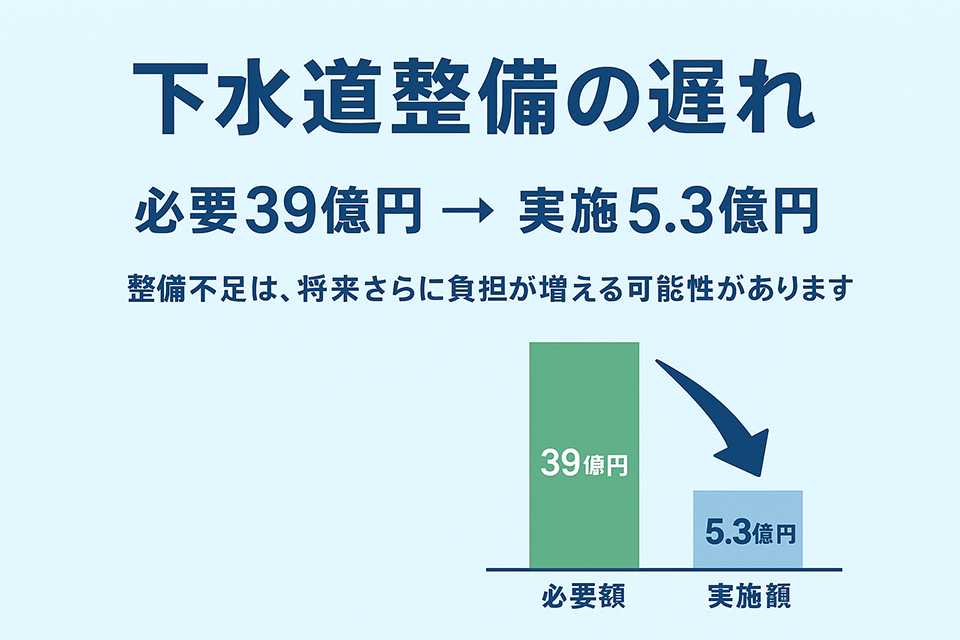

インフラ整備全体でも必要額の40%、下水道に関しては、必要額の13%と全国の劣悪な自治体でも42%が限界とされている数値を遙かに下回る予算しか支出していない御代田町。

一体なぜ、そのような劣悪な状況に陥っているのでしょうか?

令和元年から令和4年までのインフラ整備費の現状

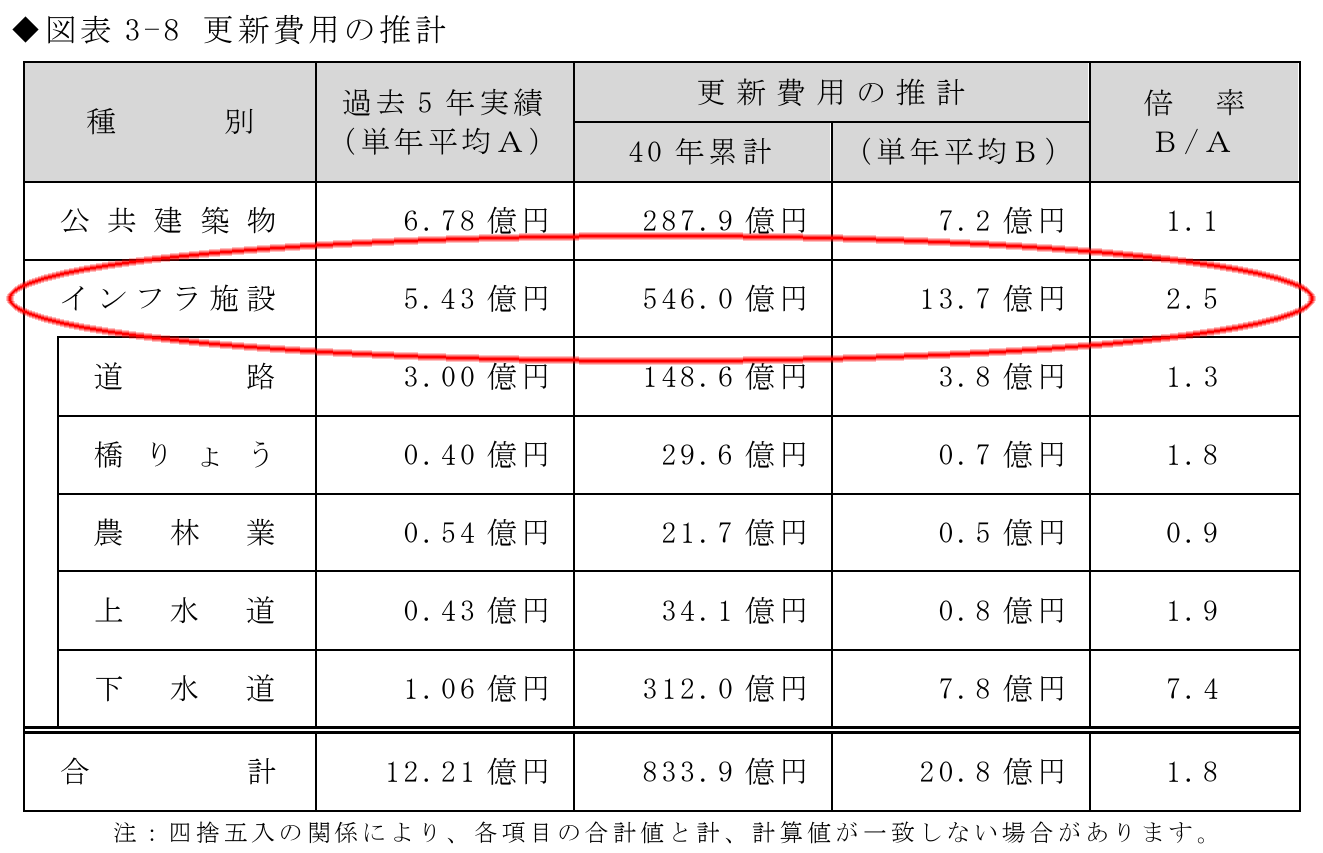

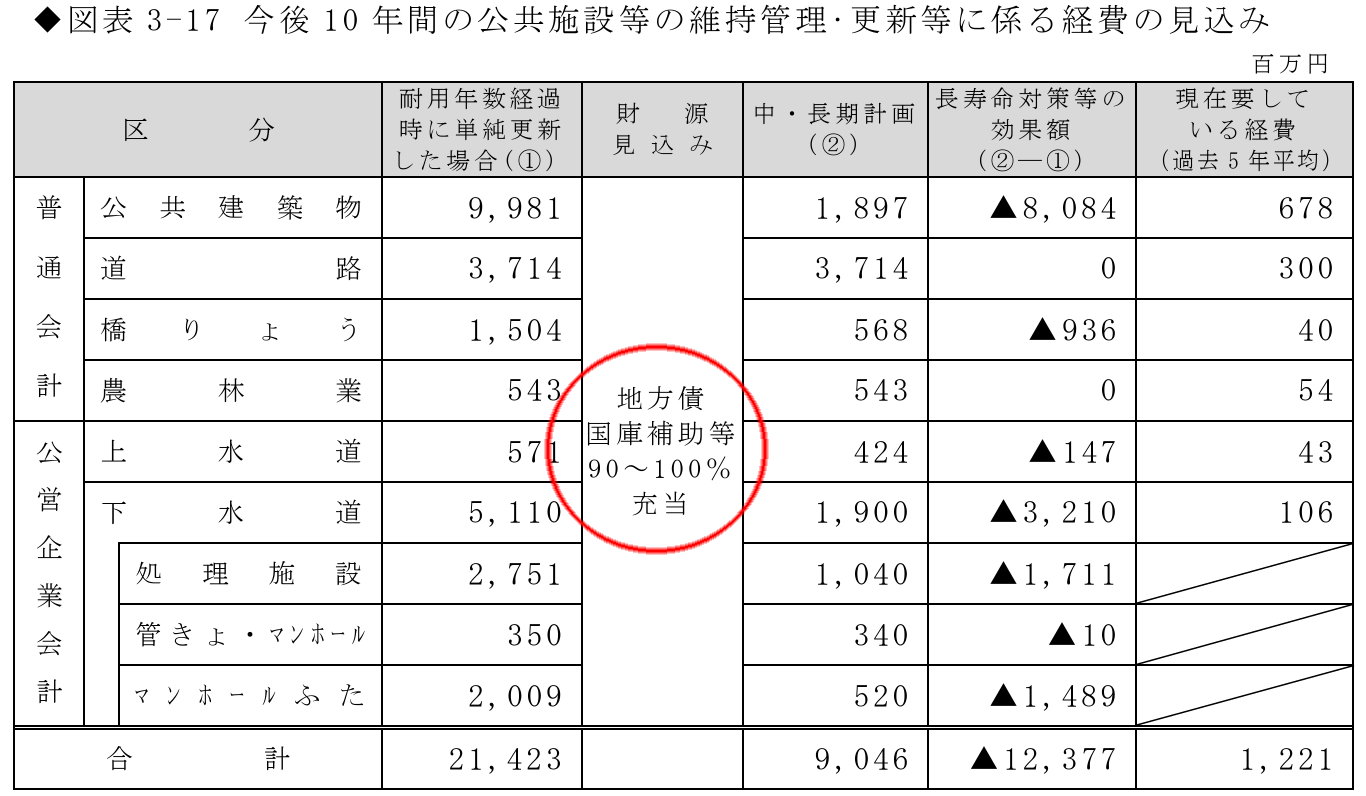

「公共施設等総合管理計画 改訂版」(令和4年3月)によると御代田町は、令和元年から令和4年まで、本来必要とされるインフラ整備費の半分以下しか支出してきませんでした。

道路・橋りょう・上下水道などに 年平均13.7億円が必要と明記されていたにもかかわらず、実際に支出された予算は、半分以下の年平均5.43億円。

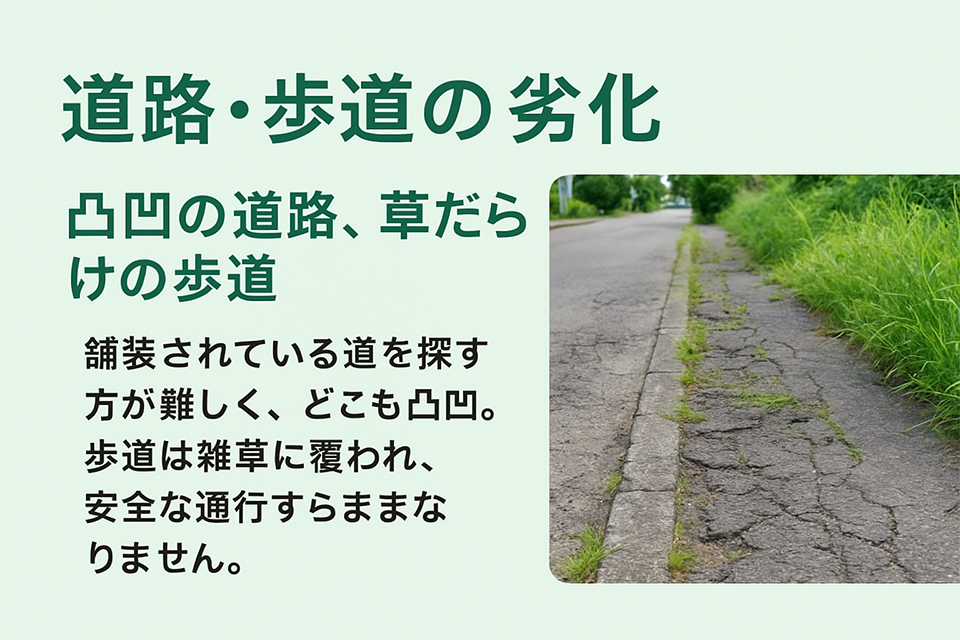

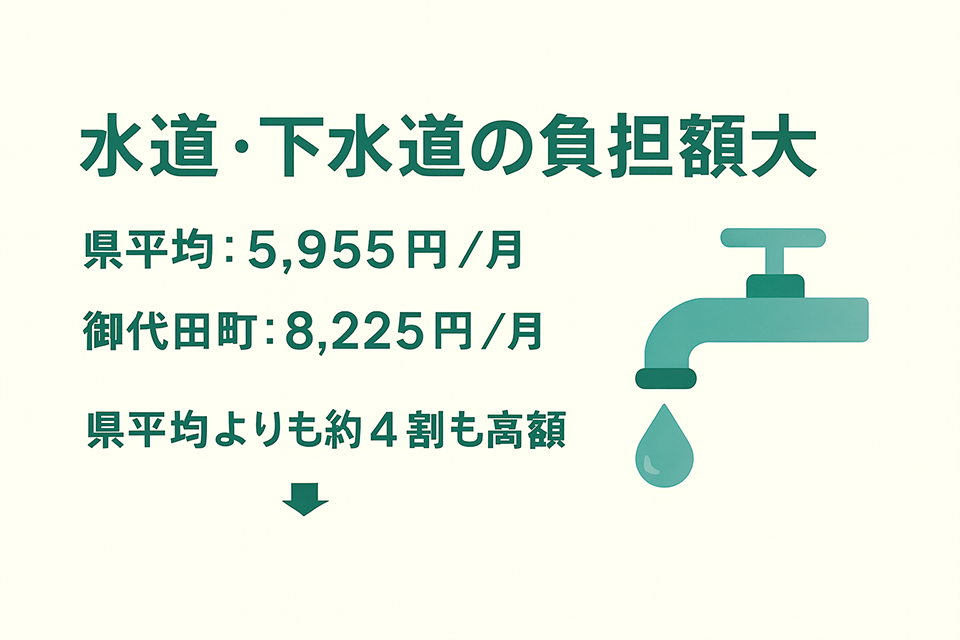

その結果、道路は劣化し、上下水道料金は県平均より4割も高いままという状況です。これは明らかに行政の怠慢であり、町民生活を犠牲にしてきたのです。

予算カットのツケで令和6年、7年は、起債額と基金繰入が大幅増加

その場しのぎの予算削減のツケは、令和6・7年度に一気に表面化しました。

- 令和6年度:町債8.16億円、基金繰入5.56億円

- 令和7年度:町債8.56億円、基金繰入6.89億円

借金(町債)と貯金(基金)の取り崩しで歳入を繕う姿は、健全な財政運営とはいえません。これは将来世代に負担を押し付けるものであり、行政の責任回避そのものです。

インフラ整備費含む土木費は、令和6・7年の大幅増額予算でも不十分

令和6・7年度の土木費は16〜19億円規模となり、表向きには「過去にない増額」と見えます。しかし土木費には公園や都市計画事業も含まれており、インフラ整備に必要とされる13.7億円を安定的に確保できる状況には至っていません。

行政は「予算を増やした」と強調していますが、実態は依然として不足しており、町民に対して誤解を与える対応だと言えます。

・これらの金額の中には、インフラ整備費13.7億円が「含まれている」ものの、全額がインフラ更新に充てられているわけではない。

・本当に必要な13.7億円を安定的にインフラ更新に充てるには、今の土木費水準でもまだ不足していると考えられる。

・今後も同水準以上の予算を「継続的に」確保しない限り、老朽化の進行に追いつけない。

将来の財政に赤信号

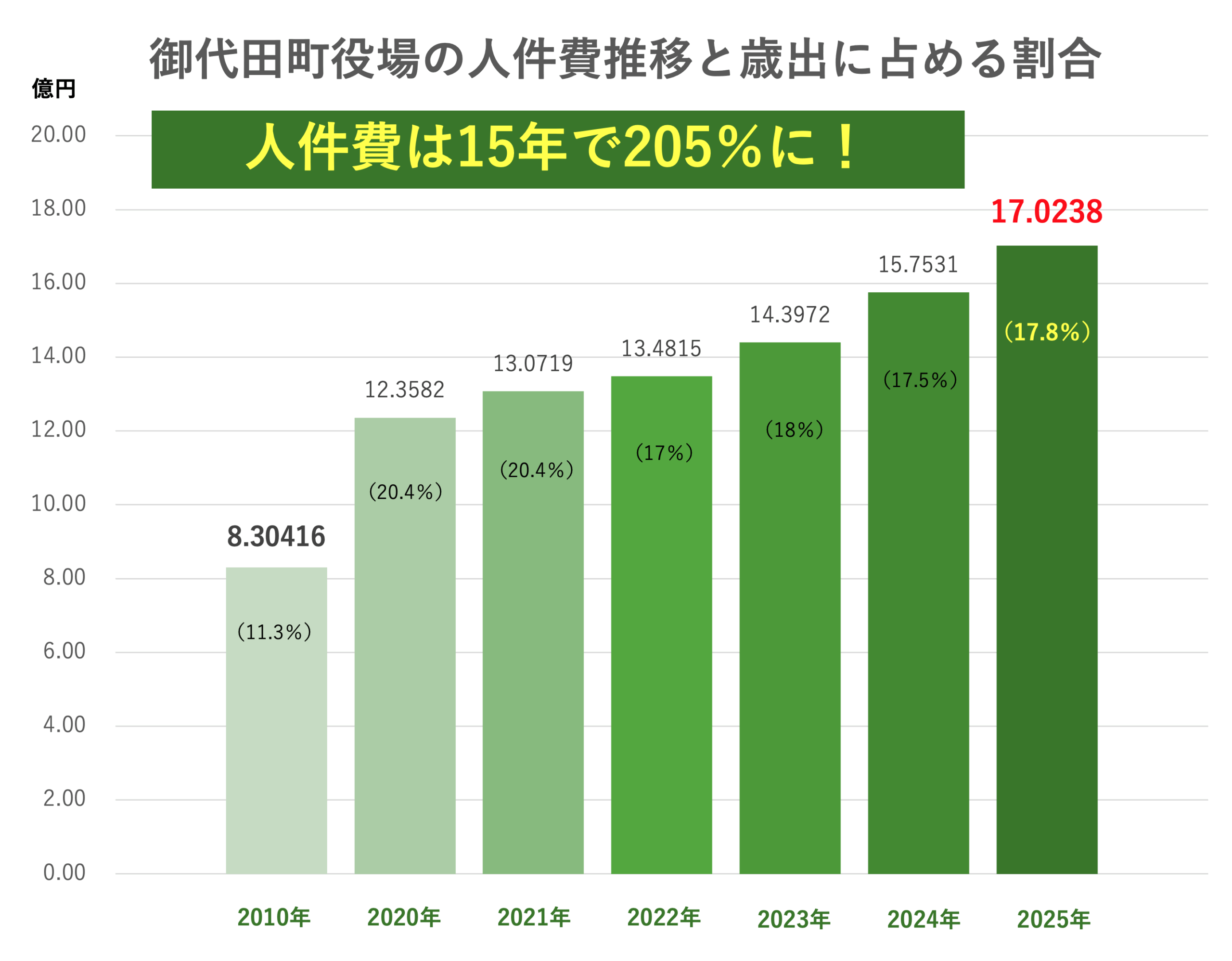

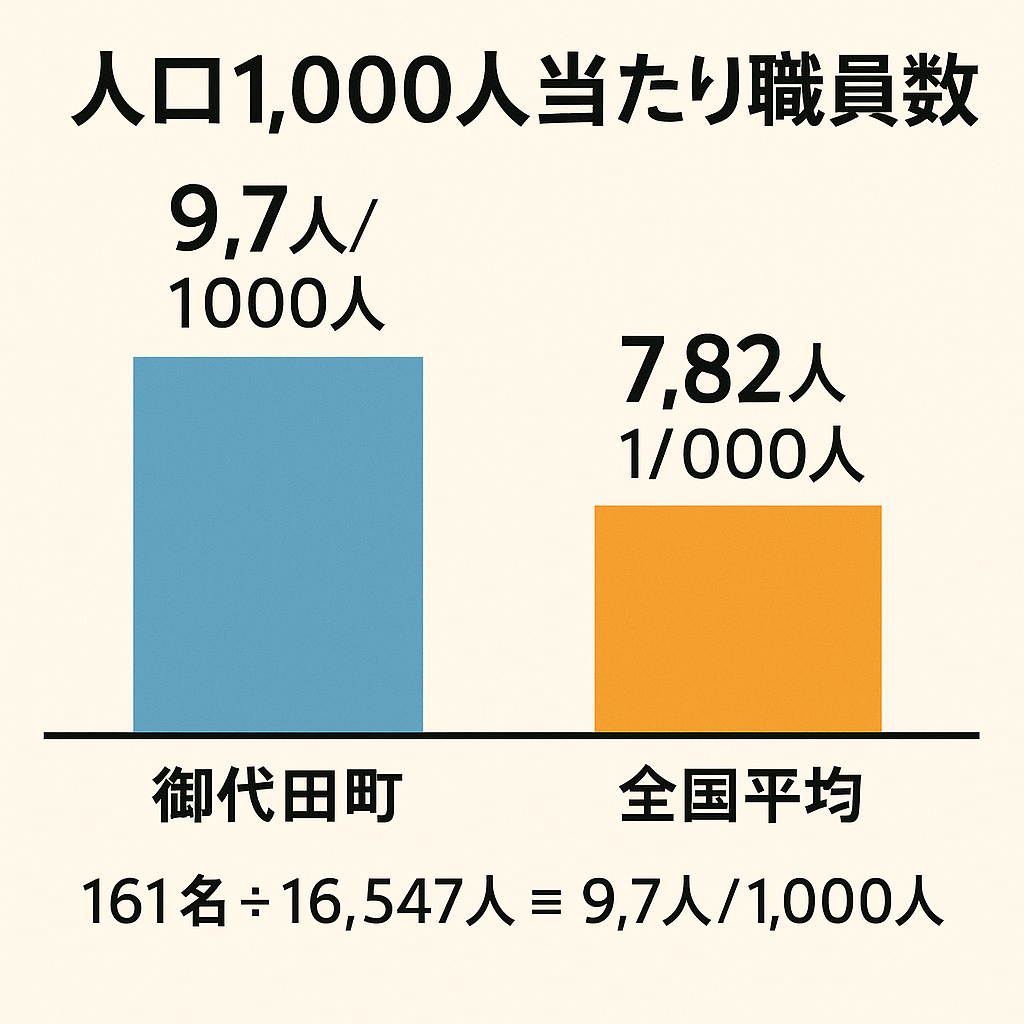

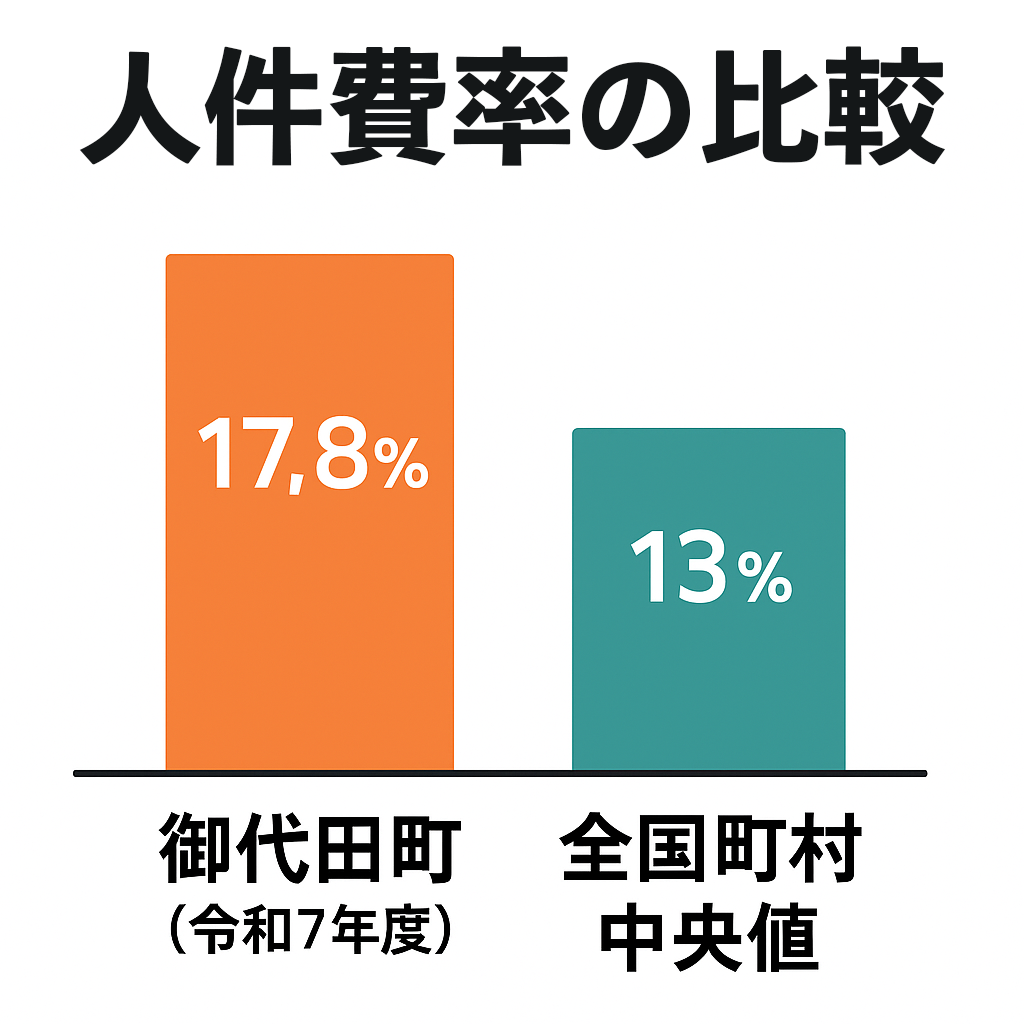

人件費は2010年の8.3億円から2025年には17億円に倍増しています。

無制御に膨らみ続ける人件費は町の財政を圧迫し、インフラ整備だけでなく教育・福祉などにも悪影響を及ぼします。

このまま放置すれば町の未来に深刻なリスクが生じます。財政はすでに赤信号を点滅させており、行政の無策が原因であることは明白です。

不足している土木費予算を確保するために考えられる手段

人件費削減、人口増、ふるさと納税――いずれも対策の一部にはなり得ます。しかし行政はこれらを十分に活用せず、借金と基金に頼り続けてきました。

- 人件費削減:最も即効性のある手段ですが、改革は進んでいません。

- 人口増:1,000人増えても増収は1.5億円程度であり、過大な期待は禁物です。

- ふるさと納税:伸び続けていますが、インフラ必要額には届きません。

地方債や国庫補助金で賄うデメリット

地方債は返済負担を将来世代に押し付けるだけです。

国庫補助金の獲得は一見メリットが大きいですが、御代田町のような中規模自治体にとってはいくつものデメリット・制約があります。

国庫補助金のデメリット

- 使途の制約(自由度が低い)

国の補助金は特定の事業メニューに限定されるため、町が本当に優先したい箇所に必ずしも使えない。

例:社会資本整備総合交付金、防災・減災補助は「道路改良」「橋梁耐震」「下水道更新」など用途が決められている。

➡ 町独自の優先度とズレる可能性がある。 - 町の自己負担(持ち出し)の発生

補助率は通常 1/2〜1/3程度。

例えば10億円の事業を行うとき、国が5億円を補助しても、町は残り5億円を自己財源や起債で賄わなければならない。

➡ 「補助金が取れたから負担が軽い」とは限らず、むしろ大型事業の実施で財政負担が増えるリスク。 - 維持管理費は全額御代田町負担

補助金はあくまで「整備段階」の支援。

その後の維持管理費・更新費は町がすべて負担する必要がある。

➡ 新しい施設を建てれば建てるほど、将来的にランニングコストが膨らむ。 - 事務負担・人員負担の増大

申請手続き、実績報告、監査対応など膨大な事務作業が必要。

専門職員が少ない御代田町にとって、職員リソースを圧迫する。

➡ 補助金の「獲得コスト」が無視できない。 - 事業のタイミングが国都合になる

補助金採択に合わせて事業を進める必要があり、町の計画や財政運営に柔軟性がなくなる。

国の政策優先(防災、脱炭素、国土強靭化など)に引きずられる。

➡ 「国庫補助金を得て大型事業をやったのに、町民は満足しない」という事態が起きやすい。

「公共施設等総合管理計画 改訂版」には、不足する財源の大半(90~100%)を地方債+国庫補助金で賄うと記載があります。国庫補助金には、上記のようなリスクがあるにも関わらず、行政は安易にこれらへ依存し、町の財政健全化を真剣に考えてきませんでした。

100億円規模の宅地再開発でインフラ整備費の縮小は難しい

さらに町では民間ジョイントによる 100億円規模の宅地再開発 を進めています。移住促進を進める一方で、財源の裏付けがないまま新規インフラを抱え込もうとしているのです。これは無責任極まりない拡張路線であり、町の財政を一層追い詰める結果になりかねません。

人件費削減、人口増、ふるさと納税(期待値よりも高い数値)の増収でどこまで賄えるか

そもそもインフラ整備費が将来にわたり慢性的に不足することすら告知せず、財源不足をどうするのか、御代田町役場は一切の明確なビジョンを示していません。

試算によれば、人件費を▲20%削減し、ふるさと納税が年+15%で成長しても、インフラ必要額13.7億円の7割程度しか賄えません。人口増による増収は微々たるもので、穴埋めにはなりません。

人口1,000人増で見込める税収

- 町税の内訳(基礎)

御代田町の町税歳入は主に

個人住民税(町民税)

固定資産税

法人町民税

その他(軽自動車税など)

このうち、人口増加で直接影響を受けるのは、個人住民税 と、新規住宅建設に伴う 固定資産税 です。 - 人口1,000人増加シナリオ

仮に1,000人の移住者が増えるとして:

年齢構成 → 子育て世帯や働き盛りの世代が中心と仮定

就業率 → 60〜70%

所得水準 → 移住層の平均所得を約300〜350万円/人と仮定

(1) 個人住民税(町民税)

住民税(町税分)は所得の約6%程度が目安。

平均300万円 × 6% = 年18万円/人

就業者を人口の60%(=600人)とすると

→ 600人 × 18万円 = 1.08億円/年

(2) 固定資産税(新規住宅)

1世帯あたりの住宅評価額を仮に2,000万円とすると、税率1.4%で約28万円/年。

世帯数:仮に300世帯(平均3.3人/世帯)とすると

→ 300 × 28万円 = 8,400万円/年

※新築住宅は3〜5年間は軽減措置あり → 実際は半減。

(3) その他(軽自動車税など)

軽自動車1台あたり1.1万円/年。

世帯数300 × 保有率70%とすると 210台 → 約230万円。 - 合計試算

個人町民税:約1.1億円

固定資産税:約0.8億円(軽減後は0.4億円程度)

その他:数千万円規模

➡ 1,000人増えても、年間で町税はせいぜい 1.5億円前後の増収

(固定資産軽減を考慮すればさらに低い可能性あり) - インフラ更新費との比較

公共施設等総合管理計画が示すインフラ整備の必要額:13.7億円/年

1,000人増による増収:1.5億円前後

➡ 必要額の 1割強にしかならない。

役場人件費削減のシミュレーション

現状の人件費:17.0億円

- 5年で▲10% / ▲15% / ▲20%の3シナリオを直線的に達成(退職不補充+効率化前提)

- 年間の削減額=そのままインフラ(=土木費の原資)に充当と仮定

- インフラ必要額の目安:13.7億円/年(計画の年平均)

- 物価上昇は考慮せず

要点(サマリー)

5年後の年間削減額(=毎年インフラへ回せる恒常財源)

- ▲10%:1.70億円(必要額13.7億の**12.3%**相当)

- ▲15%:2.55億円(18.5%)

- ▲20%:3.40億円(24.6%)

5年間の累計削減額(インフラへ振替可能な総額)

- ▲10%:5.10億円

- ▲15%:7.65億円

- ▲20%:10.20億円

結論:人件費の正常化だけでも毎年1.7〜3.4億円の恒常財源を土木費へ振り替え可能。ただし、インフラ必要額(13.7億/年)に対しては1〜2割強のカバーにとどまるため、インフラ総量の縮減・広域連携・補助金の選択的活用を併用する前提が不可欠、という結果です。

ふるさと納税による増収

ふるさと納税が年+15%のペースで順調に成長したとしても、インフラ整備に必要とされる予算の半分強しか賄うことはできません。残りの6億円以上については、人件費の削減や受益者負担の見直し、さらには広域連携といった別の財源確保策によって補わなければならない状況です。

| 年度 | ふるさと納税(億円) | インフラ必要額カバー率(%) |

|---|---|---|

| 2025年 | 3.7 | 26.8% |

| 2026年 | 4.25 | 30.8% |

| 2027年 | 4.89 | 35.5% |

| 2028年 | 5.63 | 40.8% |

| 2029年 | 6.47 | 46.9% |

| 2030年 | 7.44 | 53.9% |

御代田町の財政をここまで危機的状況に追い込んだのは、長年の行政の無策と責任回避です。数字を操作して健全を装っても、町民の生活インフラは確実に劣化し、負担は増す一方です。

必要なのは、町民に痛みを押し付けることではなく、行政自らが早急に改善案を町民に提示し、すぐさま実行に移さなければ手遅れになるということです。