役場の人件費の大幅削減が破綻回避の最優先事項

音声解説

AI生成なので固有名詞などの誤読がありますがご了承ください。

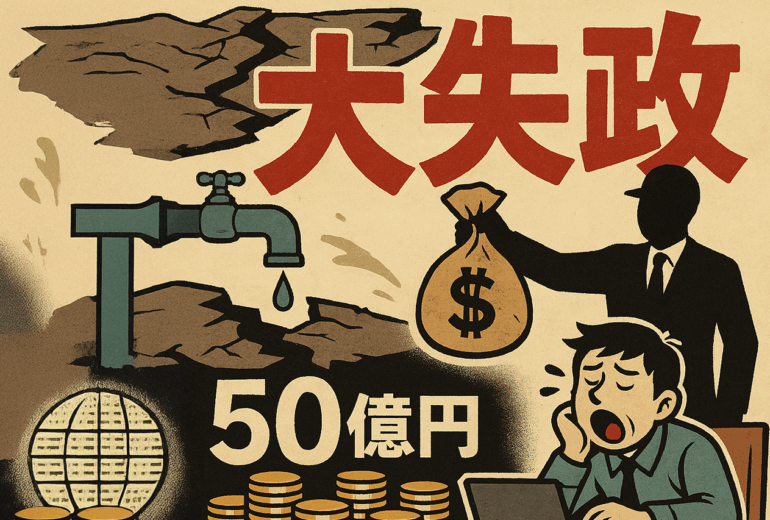

小園町政の6年で、約50億円の有形無形の損害が発生していると主張した点について、具体的に検証していきます。

まず、有形無形の50億円の内訳は、下記のとおり

②最小限必要なインフラ費用のカット:23.8億円

③整備予算の被平準化による損害:8.75億円

過剰な役場人件費

今回は、①の「役場の過剰な人件費」について徹底的に検証します。

なぜ人件費を最優先で取り上げるのか――理由は明白です。御代田町はすでに、道路や上下水道など生活に直結するインフラ整備の予算を確保できていません。その一方で、借金は増え続けています。つまり、今の御代田町において削減できる歳出は「役場の人件費」以外には存在しないのです。

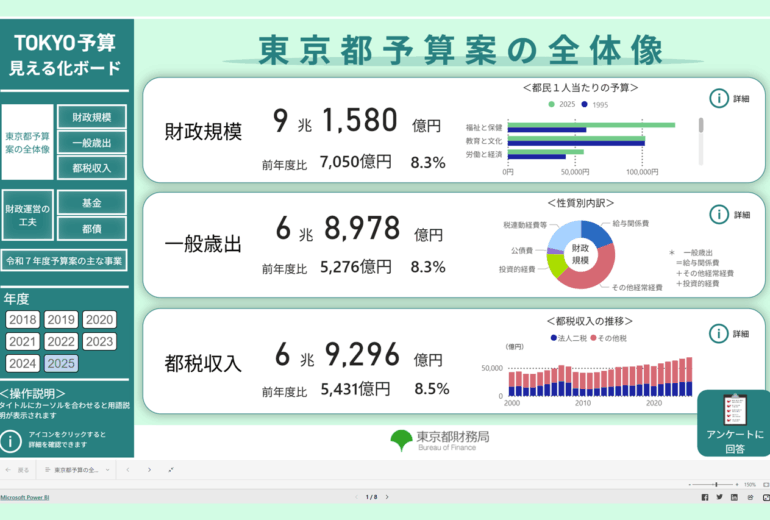

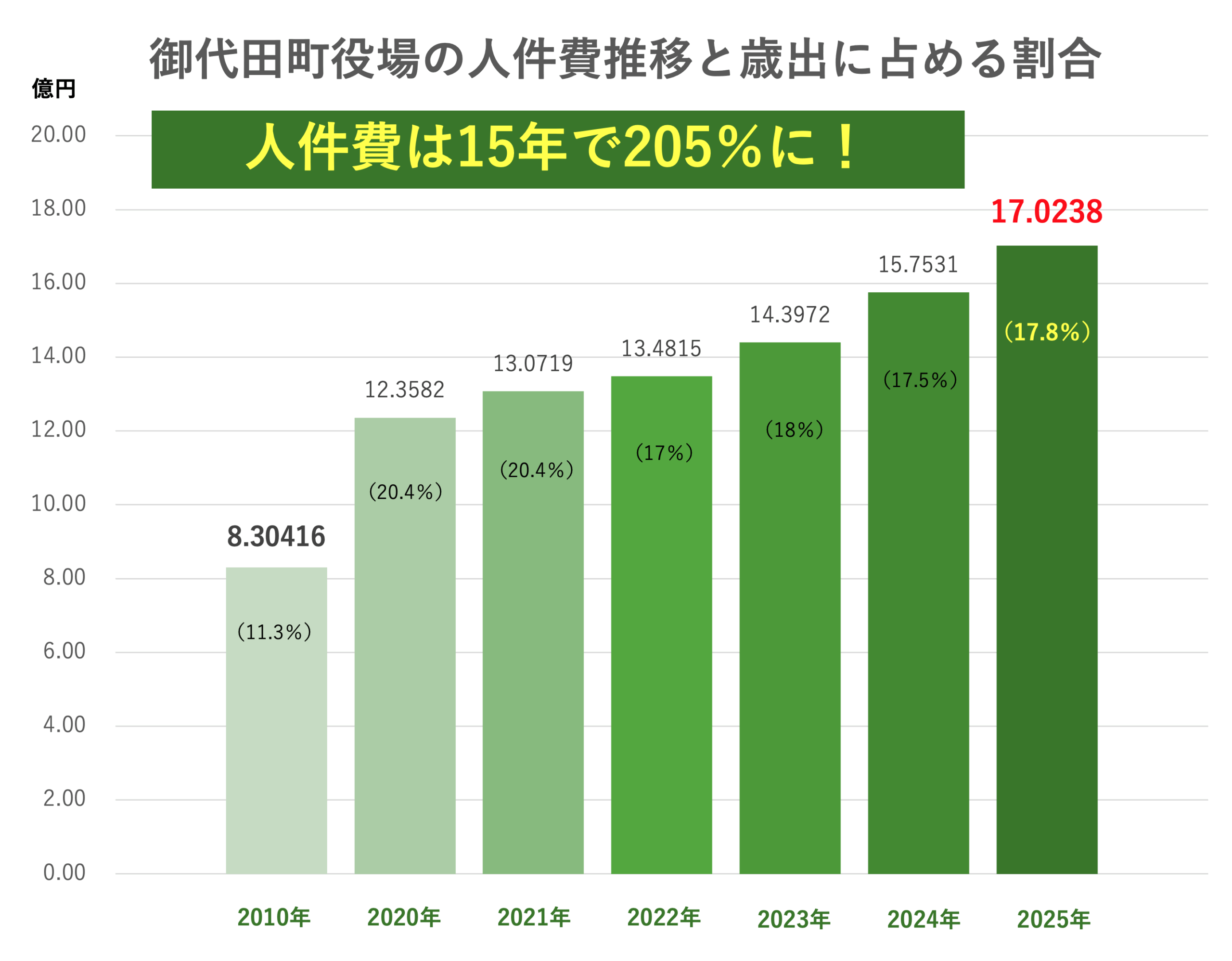

しかし、下のグラフをご覧いただければ分かるように、全国的にコスト削減が求められる時代にあって、御代田町役場の人件費は異常なまでに右肩上がりを続けています。2010年に約8.3億円だった人件費は、2025年度には約17億円。たった15年で倍以上という、常識外れの膨張です。

さらに問題なのは、この増加率です。2010年から2025年にかけての年平均上昇率は約4.9%。他の自治体ではまったく見られない、突出した異常値です。つまり御代田町は、全国的な潮流に逆行し、無駄遣いを放置し続けてきたと言わざるを得ません。

このまま役場の人件費が今の異常な上昇率で増え続ければ、御代田町の財政は確実に破綻へ向かいます。

- 2030年:人件費 約21.6億円(歳出100億円に対し、人件費率21.6%)

- 2035年:人件費 約27.4億円(歳出120億円に対し、人件費率22.8%)

つまり、あと10年もしないうちに、人件費率が「異常値ゾーン」である20%を大きく超えてしまうのです。

一方、一般的な上昇率(年2%)であれば…

- 2030年:約18.8億円(歳出100億円に対し、人件費率18.8%)

- 2035年:約20.7億円(歳出120億円に対し、人件費率17.2%)

と、まだ危険水域です。つまり、御代田町の人件費の伸びは「普通の町」と比べても完全に暴走状態にあるということです。

さらに深刻なのは、人口が数年で頭打ちになり、少子高齢化の加速で税収が伸びる見込みがないことです。

実際、小園町政以降の2020年・2021年にはすでに人件費率が 20.4% に達し、「異常値ゾーン」に突入していました。これは単なる未来の予測ではなく、すでに現実化している危機なのです。

AIの試算でも、歳出を95.5億円から100.4億円(5年後)、105.6億円(10年後)に増やした場合、仮に人件費が横ばいでも人件費率は 16%超。中央値を大きく超え、財政を圧迫し続ける結果となります。

放置すれば、町の財政はじわじわと首を絞められ、やがて身動きが取れなくなる――。今こそ、町民が現実を直視し、改善策を突きつけなければなりません。

| シナリオ | 年成長率 | 2030年(5年後)人件費 | 人件費率 | 2035年(10年後)人件費 | 人件費率 |

|---|---|---|---|---|---|

| ① 直近15年並み増(+4.9%) | +4.9% | 約21.6億円 | 約21.5% | 約27.4億円 | 約26.0% |

| ② “自然増”寄り(+2.0%) | +2.0% | 約18.8億円 | 約18.7% | 約20.7億円 | 約19.6% |

| ③ 抑制(横ばい) | 0% | 約17.0億円 | 約16.9% | 約17.0億円 | 約16.1% |

小園町政の予算配分は、住民の暮らしよりも役場内部のコストを優先しており、その結果、財政面でもサービス面でも“持続可能性”を損なっています。

その影響は町民の生活に直結しています。県平均より4割も高い上下水道料金、どこを走っても凸凹が目立つ道路、雑草だらけで歩きにくい歩道――。こうした光景が、まさに「住民軽視」の政策の表れです。

さらにAIの試算では、このまま何の手も打たなければ、5~10年以内に人件費率が異常値とされる 20%超 に達し、町自ら財政破綻のリスクを高めると警告しています。

役場人件費削減シミュレーション

現在の御代田町の役場人件費は、どう言い訳しても過剰な水準にあり、すぐにでも削減施策を実装しなければ、5年後の破綻も冗談では済まなくなります。

さらに、年間1億円もの削減を実施できたとしても、5年間で15億円もの無駄な人件費を払い続けることになるのです。

| 年度 | 削減後見込み人件費 | 無駄支出額(人件費-12億円) |

|---|---|---|

| 現 在(令和7年度実績) | 17.02億円 | 5.02億円 |

| 1年目(令和8年度見込み) | 16.02億円 | 4.02億円 |

| 2年目(令和9年度見込み) | 15.02億円 | 3.02億円 |

| 3年目(令和10年度見込み) | 14.02億円 | 2.02億円 |

| 4年目(令和11年度見込み) | 13.02億円 | 1.02億円 |

| 5年目(令和12年度見込み) | 12.02億円 | 0.02億円 |

| 累 計 | — | 15.12億円 |

DX化が著しく遅れている御代田町役場で人件費削減は可能か?

他の自治体よりも業務効率化やDX化が著しく遅れている御代田町役場において、毎年1億円前後の人件費削減は可能なのかを実例を元にAIでシミュレーションした結果は、下記となりました。

1. RPA/BPRによる定型事務自動化

実績例:埼玉県庁が5業務でRPAを導入し、年間作業時間を67.7%削減 ⇒ 全庁展開で約13.5%の人件費削減効果を見込めると報告されています 。

御代田町への適用:人件費17.02億円×13.5%=約2.30億円

結論:このうち半分程度(約1億円)を「第1ステップの目標」とすれば、RPA導入・BPR推進で十分達成可能です。

2. 電子決裁・ワークフローシステム化

効果:決裁待ち時間・押印業務の削減で、延べ年間○○○人月分の時間短縮。

金額換算:職員1人月(約40万円)×25人月削減=1,000万円のコスト圧縮。

3. マイナンバー連携による住民手続き効率化

効果:窓口対応の大幅削減(現在オンライン率10%未満→30%超を目指す)で、窓口応対人件費の15%削減。

金額換算:窓口関連人件費約4億円×15%=6,000万円削減。

4. ローコード/ノーコードツール活用

効果:各部門が自力で簡易システムを作成・運用できるようにし、外注費・仕様調整コストを年間数百万円→数十万円に圧縮。

金額換算:外注費500万円→100万円、差分400万円を毎年確保。

年間1億円達成モデル(概算例)

| 施策 | 削減見込額 |

|---|---|

| RPA/BPR全庁展開(13.5%のうち半分活用) | 1.15億円 |

| 電子決裁ワークフロー化 | 0.10億円 |

| オンライン手続き率30%化 | 0.06億円 |

| ノーコードツール活用 | 0.004億円 |

| 合計 | 1.324億円 |

これらのシミュレーションからは、埼玉県の事例を御代田町にまま当てはめれば、RPA/BPR全庁展開で、人件費17.02億円×13.5%=約2.30億円の削減が可能となり、年1億円どころか、その倍以上の削減が可能であることが示されています。

埼玉県庁と深谷市の事例

RPA(Robotic Process Automation)やBPR(Business Process Re-engineering)は導入後、1~3年で効果が出る優良なソリューションです。小園町長が、就任した2019年時点でも多くの自治体が取り組み2020年くらいには、成果が報告されています。

その顕著な事例をして埼玉県庁と同県の深谷市の実例を紹介します。

埼玉県(県庁)

埼玉県庁は、まず全庁業務を棚卸しし、例外を減らし様式を統一するBPRを実施。次にRPAを小規模に試行し、作業時間67.7%削減を確認。成果指標(年間削減時間)をKPIとして行革計画に組み込み、対象を段階拡大。AI-OCRとも連携し現場主導で横展開。数値公開と改善サイクルで“BPR→RPA→KPI→全庁展開”を定着させました。

導入経緯(実証→本運用)

- 2018年度の実証で、5業務・年間2,074時間削減(削減率67.7%)を確認。

- 2019/4から15業務で本運用、検証段階の7業務では作業時間最大92%削減を確認。

KPI(行革計画に明記)

RPAによる削減時間をR2:13,000h/R3:14,300h/R4:15,600hと計画値で設定し、全庁展開の目標管理に使用。

BPR(業務再設計)の位置づけ・やり方

- 県の「スマート県庁」方針の中で、業務の見える化→標準化→再設計(BPR)+ICT活用を明示。効果が出た技術は横展開・全庁展開する方針。

- 対象業務は手当計算や台帳集計など複数台帳の突合・反復作業を中心に、様式の簡素化/例外処理の整理を先に行い、RPAで自動化。最大92%削減はBPR前提の設計で達成。

深谷市

深谷市は、まず窓口業務をBPRで再設計し、申請様式の統一・廃止、聞き取り→職員入力への一本化を実施。「書かない窓口」を前提にAI-OCR×RPAで基幹システム更新を自動化。庁内にRPA推進WGを置き、各課でシナリオを共同作成・共有。効果は削減時間などのKPIで公開し継続改善。小さく始めて全庁へ段階展開し、待ち時間・残業を大幅削減、年間9,000時間規模の削減を達成しました。

BPRの核

窓口のフロント(聞き取り)とバックヤード(台帳・基幹更新)を一体設計。2018年の業務改革モデル(総務省実証)→2019年窓口自動化WG→2020年「書かない窓口」本格運用という段階設計で、業務フローを再組立てしています。

プロセス再設計の中身

- 申請様式の統一・廃止(“市民が書かない”前提)/聞き取り→職員入力に一本化

- 窓口支援システム→基幹システムへの自動連携を前提化(RPAはその実装手段)

- 例外処理の定義、マニュアル・シナリオの横断共有(WG方式)で維持運用を平準化

- これにより、年間約7.7万件の証明発行プロセスを自動化し、待ち時間短縮と職員負荷の平準化を同時に実現。

KPIの公開と横展開:窓口BPRを軸にAI-OCR×RPAを全庁に拡大、削減時間9,120時間(23年度)等を外部に発信。国の「窓口BPRアドバイザー」としてノウハウ提供も行われています。

御代田町がすぐに真似できる点

専門外の方からすればDXの導入は難しいように見えますが、実際はそのようなことはなく、導入も容易で数年で効果がでることが先の紹介した事例が証明しています。

DX化の遅れている御代田町でも、埼玉県や深谷市に習い、やる気さえあれば半年で実施できる内容です。

- 対象業務の要件:高頻度・手順固定・システム間転記が多いものから着手(埼玉は手当計算や台帳集計など)。

- KPIの置き方:埼玉のように「削減時間(年)」を中期計画に数値で置く。

- KPIを公開:削減時間・オンライン手続数・電子決裁率を年次で掲げ、改善を“見える化

- 併用技術:AI-OCR+RPA のセットで紙書類→データ化を一気通貫に。

- WG方式で各課の“RPA担当”を指名し、月1~隔月の共有会+簡易ドキュメント提出を運用する。

- 評価制度にDX目標を入れる(部局ごとの“使ったか・成果が出たか”を評価)。

深谷市は「現場主導の作成×軽い統制×公開KPI」で、年9,000時間規模の削減域に到達。御代田町でも同様の枠組みを敷けば、初年度から数千時間→数年で1億円/年級の人件費圧縮に繋げやすい設計です。

埼玉県庁や深谷市が示したのは、BPRで手続きを整理→RPAで自動化→KPIを公開し全庁展開、という正攻法さえ踏めば年間数千~1万時間規模の作業を削れるという事実です。

にもかかわらず御代田町は(EPAではなくRPA/BPRの)導入の気配すら乏しく、電子決裁やオンライン申請も整わないまま、人件費だけが右肩上がりに膨張。これは住民サービスに回るべき原資を内部コストに食わせる行為で、説明責任を欠く予算運営です。

いま必要なのは、業務棚卸し・様式統一・例外処理の廃止を直ちに行い、削減時間を採用抑制・委託縮減に確実に反映する改革。人件費率は同規模自治体の標準レンジを大幅に超えており、インフラ更新の平準化すら阻害しています。先送りは、借金と将来負担を増やすだけです。