他の町では首長失職や刑事告発 御代田町だけが不正を見過ごす理由

町政においてガバナンスとコンプライアンスは「未来への基盤」です。これが欠ければ、適切な投資も外部からの信頼も失われ、住民生活に長期的なマイナスが残ります。御代田町の現状は、その典型と言わざるを得ません。

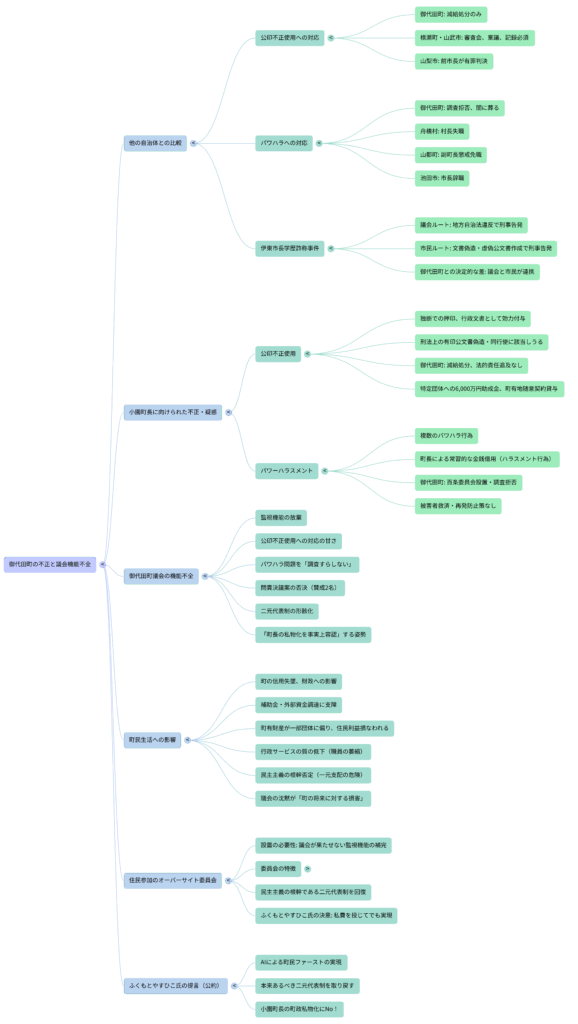

御代田議会Zは、御代田町議会議員選挙に立候補するにあたり、「③ 小園町長の町政私物化にNo!」という提言(公約)を掲げました。

これは単なるスローガンではなく、実際に他自治体へ自ら電話取材を行い、さらに公開情報を徹底的に調べたうえで導いた結論です。御代田町で起きている不正や疑惑が、他の町では厳正に調査され、処分や刑事責任追及にまで至っていることを確認しました。

ここでは、その具体的な内容と、なぜ住民参加のオーバーサイト委員会が必要なのかを明らかにします。

小園町長に向けられた数々の不正・疑惑

小園町長には、公私混同や不透明な契約、権限の濫用など、数多くの疑惑が向けられてきました。その中でも特に深刻なのは、公印の不正使用とパワーハラスメントです。

公印不正使用

稟議も協議記録もなく、町長が独断で公印を押印を職員に依頼し、行政文書として効力を持たせた事例が報告されています。これは地方自治体の根幹を揺るがす行為であり、刑法上の「有印公文書偽造・同行使」にも該当し得ます。

しかし御代田町では、町議会も役場もこの行為を「役場規程違反」として減給処分で終わらせました。法的責任の追及は一切行われず、町民への説明責任も果たされていません。

パワーハラスメント

御代田議会Zに寄せられた情報提供や市村千恵子議員の調査等によれば、町長によるパワハラが複数存在しています。通常であれば、第三者委員会を設置して事実確認を行うのが最低限の対応です。

ところが御代田町議会は、市村千恵子議員や内堀綾子議員が百条委員会の設置を求めたのに対して否決、調査そのものを拒否。真相は闇に葬られ、被害者救済も再発防止策も講じられていません。

さらに深刻なのは、今現在でも町長が役場職員や関係者から常習的に金銭を借りているという事実です。これは個人的な借金の問題ではなく、権力関係を背景とした「断りづらい貸し借り」であり、明確なハラスメント行為です。このような行為が常習化していること自体、ガバナンス崩壊の象徴です。

電話取材で確認した他自治体の対応

御代田議会Zは、こうした事態の異常さを確かめるため、実際に複数の自治体に電話取材を行いました。その結果は御代田町との大きな差を浮き彫りにしました。

公印不正使用への対応

横瀬町(埼玉県)や山武市(千葉県)では、三者協定や重要契約に公印を押す場合、必ず審査会や稟議、関係課協議を経ると担当者から確認しました。押印記録も台帳で管理され、御代田町のように「稟議なし・押印記録なし」で文書が流通することはあり得ないとのことでした。

山梨市前市長事件では、職員採用をめぐり虚偽の有印公文書を作成・行使したとして、前市長が有罪判決を受けました。判決は懲役3年・執行猶予5年という重いもので、公印をめぐる不正が刑事責任に直結することを示しています。

鹿児島県出水市の旧庁舎跡地契約監査では、公募なしの随意契約が監査請求で問われました。最終的に監査は却下されましたが、その理由は「相手の実績や経緯が透明に説明されていたから」です。つまり、透明性と説明責任が担保されていれば、住民監査に耐え得るのです。

パワーハラスメントへの対応

舟橋村(富山県)では、第三者委員会が10年以上のパワハラを認定。村議会は不信任決議を可決し、村長は失職しました。

山都町(熊本県)では、相談からわずか3か月で第三者委員会を設置。弁護士や臨床心理士など外部の専門家を含めた調査の結果、副町長が懲戒免職処分となりました。

池田市(大阪府)では、議会が百条委員会を設置。職員アンケートや証人喚問を経て、市長が辞職に追い込まれました。

これらの取材で分かったのは、他自治体では「パワハラ=外部調査・処分・再発防止」という流れが機能していることです。御代田町の「調査すらしない」対応は、全国的に見ても極めて異常です。

伊東市長・学歴詐称事件 ― 公開情報に基づく事例

電話取材の事例とは別に、公開情報で注目したのが静岡県伊東市・田久保真紀市長の学歴詐称問題です。

伊東市議会は百条委員会を設置し、大学照会や証拠文書確認、証人尋問を経て「故意の学歴詐称」と認定(8月29日)。さらに9月1日には、出頭拒否・記録提出拒否・証言拒否・虚偽証言の4行為について、地方自治法違反容疑での刑事告発を全会一致で可決。警察が即日受理しました。

同じ日に、市民による告発も警察に受理されました。その対象は「卒業証書偽造疑い」に関する有印偽造私文書等行使、および「市広報誌への虚偽学歴記載」に関する虚偽公文書作成・同行使でした。

つまり伊東市では、

- 議会ルート:地方自治法違反(虚偽証言・出頭拒否等)での刑事告発

- 市民ルート:文書偽造・行使、虚偽公文書作成・行使での刑事告発

という二重の法的責任追及が進んでいるのです。

御代田町のケースとの決定的な差

伊東市では「学歴詐称」という一見軽微な問題であっても、文書偽造や虚偽公文書の問題に直結する部分はすべて告発対象となりました。これは、ガバナンスやコンプライアンス遵守が正常に機能している証左といえます。

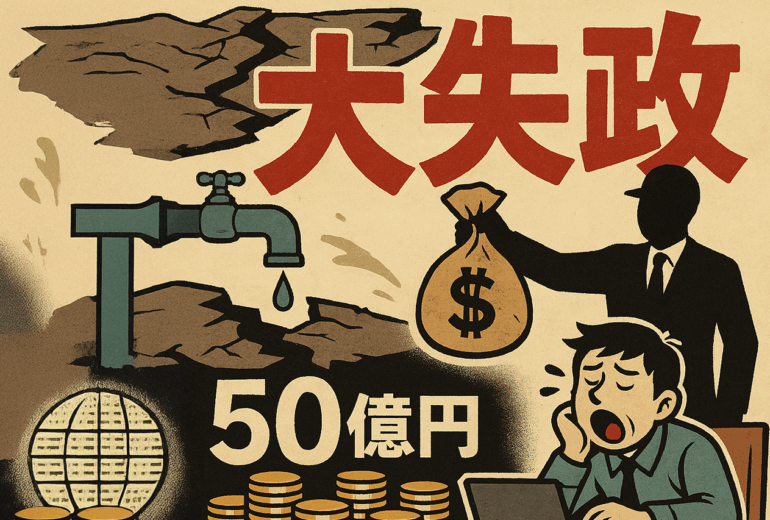

一方御代田町では、町長宅に一次同居していた夫婦が幹部を務める団体の為に、町長が独断で自治体協力届出書に押印し、その結果6,000万円の助成金が特定団体に渡り、議会承認なく町有地が随意契約で貸し出されたという、はるかに重大性の高い事案でありながら、減給処分のみで幕引きにされています。

この差は、伊東市では議会と市民が連携して法的責任を追及したのに対し、御代田町では議会が完全に監視機能を放棄していることを示しています。

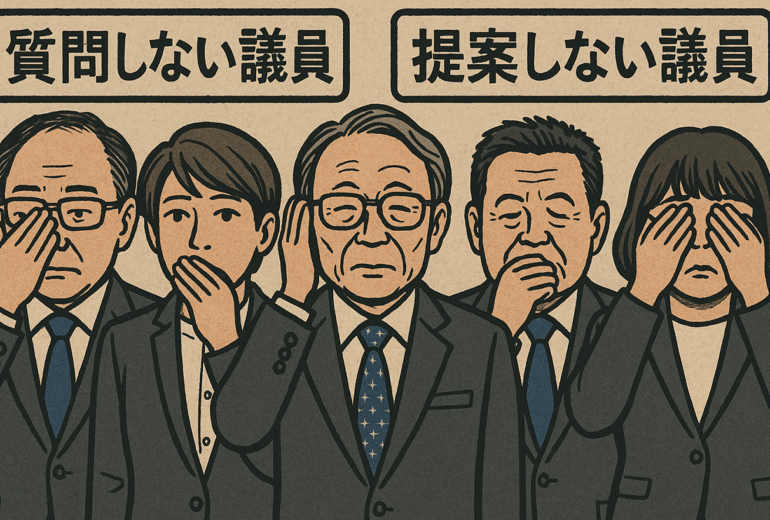

御代田町議会の機能不全 ― 監視役としての責任放棄

地方自治は「二元代表制」に基づいています。住民に選ばれた首長と議会が互いに監視・けん制し合うことで、行政の適正運営が担保される仕組みです。ところが御代田町議会は、この基本的な役割を放棄しつつあります。

- 公印不正使用への対応の甘さ

町長が独断で「自治体協力届出書」に公印を押し、その団体が6,000万円の助成金を得て、さらに町有地を議会承認なく随意契約で賃貸借した件は、法的には公文書偽造・同行使、利益供与、地方自治法違反の疑いを孕む重大事案です。

しかし議会は、役場内部の公印規程違反として減給処分で済ませたにすぎません。

・議会として百条委員会を設置し、押印経緯や関係者証言を確認する動きはゼロ。

・刑事責任の有無を司法に委ねるための告発も行われず。結果、町長は軽微な処分で政治的責任を免れた。

・他自治体であれば即座に調査・処分につながる案件を、御代田町議会は「身内の不祥事」として軽視しました。 - パワハラ問題を「調査すらしない」

職員や関係者からのパワハラ証言、さらに「町長による職員や関係者への金銭借用」という深刻なハラスメント行為が存在しているにもかかわらず、議会は第三者委員会の設置を拒否しました。

舟橋村や山都町、池田市などのように、他の町では当然のように調査委員会が設置され、首長失職や懲戒免職にまで至っている事案です。しかし御代田町では、議会が動かないため、真相は不明のまま放置されています。

これは「議会が首長の違法・不適切行為を調査する意思を持たない」という、住民の信託に背く態度にほかなりません。 - 問責決議案の惨状

数々の不正・疑惑を踏まえ提出された小園町長の問責決議案。ところが、これに賛成した議員はわずか2名でした。

・公印不正使用:減給処分のみ

・パワハラ問題:調査拒否

・金銭借用:事実関係すら追及せず

・問責決議:賛成2名で否決

これが示すのは、御代田町議会多数派が町長に迎合し、監視よりも追従を優先している現実です。 - 二元代表制の形骸化

議会がこのように機能を停止すると、二元代表制は空洞化します。

・行政の暴走をチェックできない

・議案や契約が首長主導で決定される

・住民に対する説明責任が果たされない

結果、御代田町は「首長が権限を独占し、議会が追認するだけ」という一元支配の危険に晒されています。これは民主主義の根幹を否定する状態です。 - 住民への影響

議会の監視機能不全は、町民の生活に直結します。

・公印の不正使用が放置されれば、町の信用が失われ、補助金や外部資金の調達に支障。

・パワハラを放置すれば、職員は萎縮し、行政サービスの質が低下。

・利益供与がまかり通れば、町有財産が一部の団体に偏って使われ、住民全体の利益が損なわれる。

議会が沈黙すること自体が「町の将来に対する損害」となっているのです。

御代田町議会は、公印不正使用・パワハラ・金銭借用といった重大な疑惑を軽視し、問責決議すら否決しました。これは「町長の私物化を事実上容認する」姿勢であり、住民の代表としての責務を放棄したと言わざるを得ません。

民主主義の根幹である二元代表制が機能しない現状では、御代田議会Zが、提案している町民が自ら監視の主体となる「オーバーサイト委員会」の設置が不可欠です。

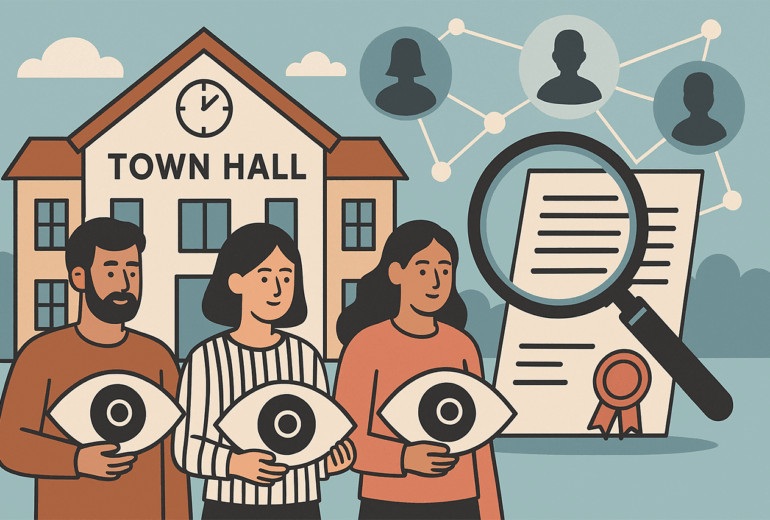

住民参加のオーバーサイト委員会

このように議会が役割を果たさない以上、住民自らが町政を監視する仕組みを作らなければなりません。そのために私はオーバーサイト委員会の設置を提案しています。

委員会の特徴

- 住民代表と外部有識者で構成

弁護士、公認会計士、労務管理の専門家などを加え、公正性と独立性を担保。 - 証拠文書の体系的調査

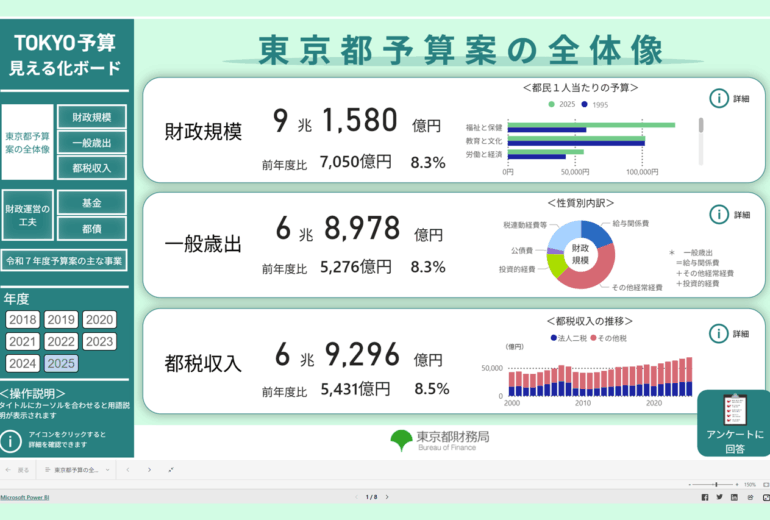

公印使用記録、稟議書、契約資料などを調査し、必要に応じて外部機関に情報公開請求。 - 透明性の確保

調査の進捗を「町政透明性ポータル」で公開。町民誰もがリアルタイムで状況を把握可能。 - 再発防止の提言

調査結果を基に役場規程や議会規程の改正を住民目線で提案。

私の決意

この委員会は、議会が果たせない監視機能を補い、町政の信頼を回復するための「最後の砦」です。

そして御代田議会Zは、たとえ議会や町が動かなくても、私費を投じてでもこの委員会を実現させる覚悟です。行政が拒もうと、議会が及び腰であろうと、住民の信頼を守るためには、独立した調査機関を立ち上げる必要があります。