今の御代田町にこそ必要な政治家倫理規程とは

2つめの公約「②本来あるべき二元代表制を取り戻す」のメインである「政治家倫理規程の条例案」について検証します。

政治家倫理規程とは

政治家の行動基準を明文化したルール

政治家が自らの立場を利用して不正や私利私欲のために行動しないよう、倫理的な行動規範を定めたものです。

「守るべきモラルを条例として見える化する」イメージです。

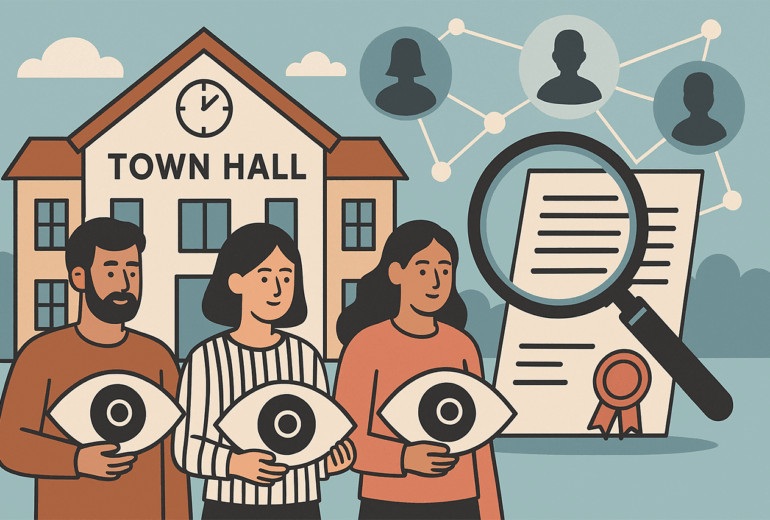

透明性と公正性の確保

利益誘導や癒着、裏金、不正な便宜供与などを防ぎ、政治家の行動を町民・市民に対して透明にするための仕組み。

2023年の地方自治法改正で追加された「議員の職務義務」

- 法改正の概要

成立日:2023年(令和5年)4月26日、参議院本会議で地方自治法が改正され可決されました。

施行日:2023年5月8日から施行されました。 - 追加された文言(条文第89条第3項)

改正後の第89条第3項に以下の規定が明記されました:

「地方公共団体の議会の権限の適切な行使に資するため、普通地方公共団体の議会の議員は、住民の負託を受け、誠実にその職務を行わなければならない。」

これは、議員として法的にも倫理的にも果たすべき責務を明確に法文に落とし込んだ重要な改正です。

この改正により、地方議会の役割—住民が選出した議員により構成され、重要な意思決定を行う機関であること—が法条文上でも明確になりました。加えて、議員の誠実な職務遂行が担保されることで、議会の存在意義が再確認されました。

一般的な政治家倫理規程で定められる内容

- 公私の区別

公務と私的活動を混同しない、公的資源を私的利用しない。 - 利益相反の回避

自分や家族・知人に有利になるような契約や決定に関与しない。 - 資産・収支の公開

政治活動資金や資産状況を公開するルール。 - 贈与・接待の禁止

特定の企業や団体からの金品・接待を受けない。 - 町民への説明責任

判断や行動について町民に分かりやすく説明する責務。 - ハラスメント防止

職員や住民に対して威圧的・不適切な言動を取らない。

なぜ政治家倫理規程が必要なのか

- 法律違反に至らなくても、「グレーな行為」で町民の信頼が大きく失われることがあります。

- 倫理規程は、そうした「法の隙間」を埋め、日々の行動にブレーキをかける役割を果たします。

- 制定すれば、「御代田町では議会も町長も不正ができない仕組みを持っている」という町の信用力アップにもつながります。

御代田町の政治家(町長・議員)の問題点

御代田町では、町長と議会双方に深刻な問題が存在します。

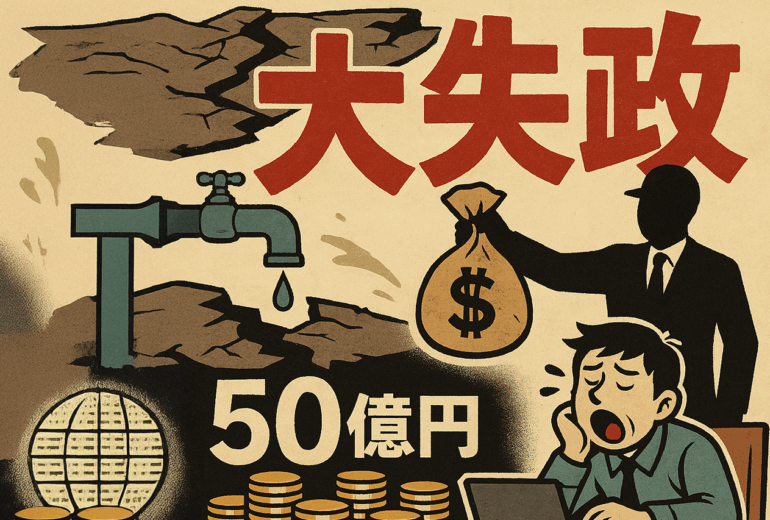

- 町長の問題行動

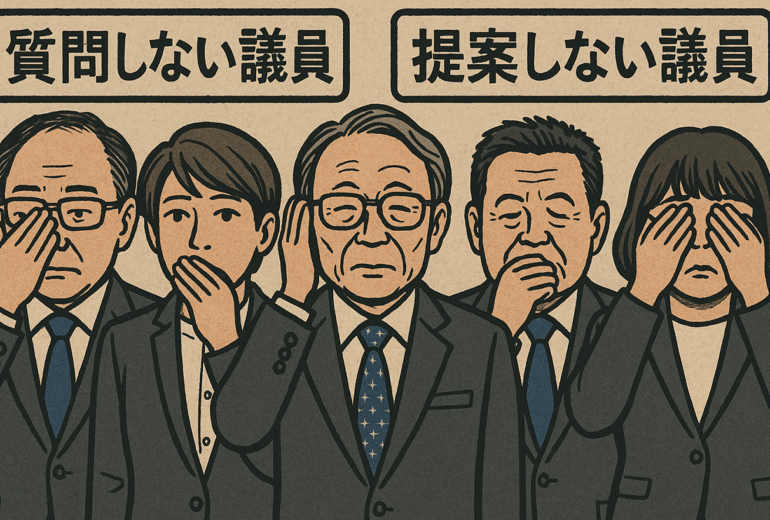

公印不正使用や談合疑惑、パワハラ問題などが指摘されてきました。特に、役場職員の大量離職(2022年)は、町政運営に直接的な悪影響を及ぼしました。 - 議会の機能不全

私が調べた限りですが、20年以上にわたり議員から条例案が提出されていないという異常事態が続いています。本来ならば予算や行政の暴走をチェックする役割を持つ議会が、実質的に「追認機関」となっており、二元代表制が形骸化しています。 - 財政運営の不透明性

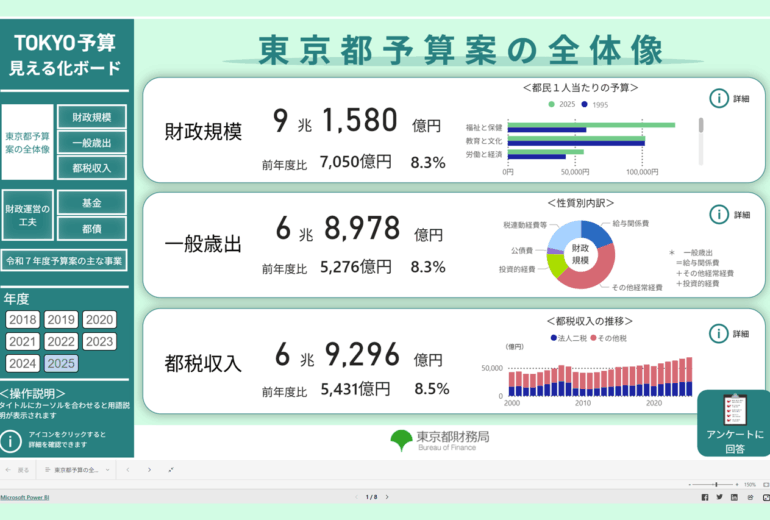

起債や基金取り崩しによる短期的な財政繕い、必要なインフラ整備費を半分以下に抑えるなど、住民サービスを犠牲にした「見せかけの財政改善」が行われてきました。

これらはすべて、「説明責任を果たさない」「チェック機能が働かない」という構造的な欠陥に起因しています。

御代田町に必要な規定要素

以上のことから、御代田町において制定すべき政治家倫理規程は、以下のような特徴を持つ必要があります。

- 利益相反の明示と回避義務

個人的な利害関係がある案件には関与できないルールを明文化。 - 疑義発生時の独立調査制度

公印不正やハラスメントなどが発覚した際、自動的に独立調査委員会を立ち上げる仕組み。 - 説明責任の制度化

調査や処分後には町民に対して公開報告を行うことを義務化。 - 通報者保護(ホイッスルブローワー制度)

職員や住民が不正を安心して指摘できる仕組みを条例で担保。 - 倫理教育と定期的な運用評価

年1回以上の倫理研修を義務化し、第三者機関による条例運用評価を導入。 - 資産・活動の透明化

資産公開や政治活動の費用の報告を町民に開示。

これにより、「再び不正や怠慢を許さない」町政の基盤が作られます。

政治家倫理規程の導入事例

1. 堺市(大阪府)――全国初の政治倫理条例(1983年)

- 導入背景

1980年代初頭、堺市議会で収賄事件が発生し、議員が辞職を拒んだことが大きな問題となりました。市民の怒りは頂点に達し、直接請求運動が展開されました。住民が立ち上がり、議会に「倫理規範を制度化せよ」と迫ったことが、日本で初の政治倫理条例制定につながりました。 - 条例内容

・議員・市長は市民の奉仕者であることを自覚する

・自らや関係者の利益になる行為を禁止

・資産の公開義務

・倫理違反が疑われた場合は、市民に説明する場を設ける

2. 浜田市(島根県)――ハラスメント防止と審査会設置

- 導入背景

2000年代以降、全国で議員によるパワハラ・セクハラが問題視されるようになりました。浜田市でも議員の言動に関する苦情が増加し、「議会自らが倫理を律する仕組みを持たなければ住民からの信頼を失う」という危機感が広がりました。これを受けて倫理条例が制定されました。 - 条例内容

・議員によるあらゆるハラスメントを禁止

・倫理違反が疑われた場合は「政治倫理審査会」を第三者的に設置

・議員対象のハラスメント研修を義務化し、継続的に実施

3. 白山市(石川県)――言動規範の明文化

- 導入背景

白山市では、議員による発言やSNSでの不適切投稿が問題になり、「言葉の暴力」や「人権侵害」に対する住民からの苦情が増えていました。こうした事態を受け、従来の倫理規範では不十分と判断し、「言動に関する規制」を強化する目的で倫理条例が改正されました。 - 条例内容

・ハラスメントや誹謗中傷、人権侵害につながる発言を禁止

・倫理違反が疑われる場合は倫理審査会が調査

・議員は潔く説明責任を果たす義務を負う

4. 府中町(広島県)――住民請求による審査会

- 導入背景

府中町では、議員の金銭的スキャンダルや説明責任の不足が重なり、住民から「議会自らの監視は不可能」との不信感が強まりました。これを契機に、住民の声を直接反映できる「倫理審査会」の仕組みが制度化されました。 - 条例内容

・倫理審査会を設置し、住民や議員からの請求で調査可能

・議員は調査に応じる義務を負い、結果は公開される

・住民が説明を求められる制度的保証を実現

これらの事例が御代田町の政治家倫理規程には以下のように参考となります。

| 項目 | 内容 | 説明 |

|---|---|---|

| 堺市モデル | 最初の制定例として信頼感あり | 基本構成の参考になる |

| 立川市モデル | 実務的な制度設計の好例 | 細部の運用に活かせる |

| ハラスメント条項 | 評価と保護を明文化 | 御代田町が抱えるハラスメント問題への対策にも |

| 倫理審査会 | 透明な手続きと説明責任 | 住民の納得感を生む制度設計として有効 |

もし御代田町に政治家倫理規程が存在していたならば、これまで繰り返されてきた不正や、役場の都合だけを優先した歪んだ予算編成は防ぐことができたはずです。

議会には監視機能が本来備わっているものの、実際には十分に機能せず、必要な調査も行われないまま住民に大きな負担を押しつけてきました。

倫理規程があれば、疑惑や不正が生じた際には独立した調査が自動的に行われ、町民への説明責任が果たされる仕組みが整っていたでしょう。町民が安心して政治を委託できる環境が整っていれば、インフラ整備や福祉サービスも健全に維持され、町の未来は今よりもはるかに健全で希望あるものとなっていたに違いありません。

町民の信頼を裏切った町政・議会の責任は非常に重いです。